Karl Friedrich Esser und Hans Kapfinger: Michael Hellstern referierte über die Anfänge von MZ und PNP beim Historischen Verein im Runtingersaal in Regensburg. Die Tageszeitung interessiert das nicht.

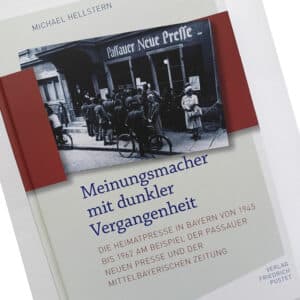

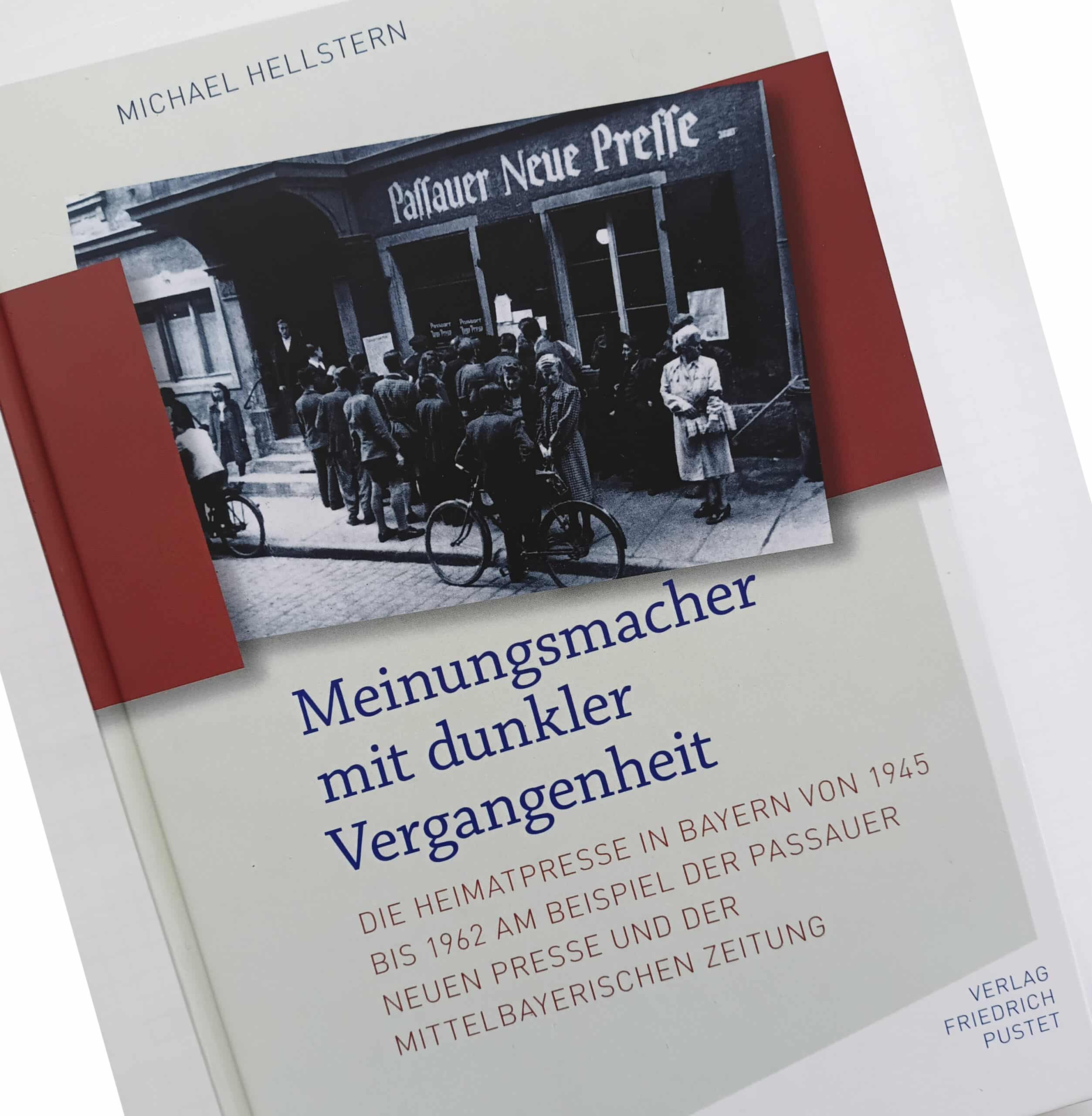

Die Dissertation von Michael Hellstern vergleicht die Entstehung und Anfangszeit von MZ und PNP.

Ein Journalist, der von sich in der dritten Person schreibt, ist kein Journalist, sondern ein Propagandist. Diesen einfachen Merksatz missachteten die Amerikaner, als sie im Mai 1948 sehenden Auges zuließen, dass ein „Dr. Hans Kapfinger“ das Buch „Die neue bayerische Presse“ herausgab. Darin stellte Kapfinger, der von den Amerikanern 1946 die Lizenz für die Passauer Neue Presse (PNP) erhalten hatte, seine bayerischen Kollegen vor – und sich selbst, in der dritten Person. Das liest sich dann so:

„Auch nachdem Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler geworden war, setzte Dr. Kapfinger seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus fort.“