23 Nov.2011

Kampf gegen Armut: Gute Absichten und eine Kultur des Misstrauens

- Treibende Kräfte für den Sozialbericht: Joachim Wolbergs und Norbert Hartl. Jetzt geht’s um die konkreten Maßnahmen. Foto: Archiv

Welche Konsequenzen zieht die Stadt Regensburg aus dem Sozialbericht, den sie Ende Juni der Öffentlichkeit vorgestellt hat? Am Dienstag, 29. November, lädt Sozialbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) zum Auftakttermin: Die Stadtverwaltung – allen voran das Amt für Jugend und Familie – will mit Vertretern von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und anderen freien Trägern, aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Maßnahmenkatalog erarbeiten, um „Ursachen und Folgen von Armut und Armutsgefährdung“ zu bekämpfen.

Verschiedenen Arbeitsgruppen sollen in den kommenden Monaten eine Bestandsaufnahme vornehmen, Maßnahmen vorgeschlagen und schließlich „anhand einer vorgegeben Matrix“ Prioritäten setzen.

Alle einbinden – Chef bleibt die Stadt

„Möglichst alle Interessierten und Engagierten sollen dabei eingebunden werden“, so Pressesprecherin Juliane von Roenne-Styra. Einige Arbeitsgruppen sind vorgegeben, weitere können auf Vorschlag gegründet werden. Sie sollen möglichst unabhängig arbeiten können, so das Versprechen. Städtische Mitarbeiter würden sich – bei Bedarf – beteiligen, aber keine leitende Rolle übernehmen. Die Federführung des Prozesses aber bleibt in den Händen der Stadt, voraussichtlich, so Roenne-Styra, bei Jugendamtsleiter Günther Tischler. Eine unabhängige Moderation von außen ist Bürgermeister Joachim Wolbergs zufolge ausdrücklich nicht vorgesehen – aus Kostengründen. Doch just eine externe Moderation ist es, was dem „Regensburger Sozialforum“ (ein Zusammenschluss aus BI Asyl, DGB, Paritätischem Wohlfahrtsverband, Sozialen Initiativen, den Grünen, Linken und der ÖDP) vorschwebt.

- Vertreter des “Regensburger Sozialforums” bei einer Unterschriftenübergabe für ein Sozialticket. Der Ton zwischen ihnen und dem Sozialbürgermeister ist zwischenzeitlich rau geworden. Foto: Archiv

Am vergangenen Dienstag lud das Sozialforum seinerseits zum Termin. Ingegerd Schäuble vom gleichnamigen Institut für Sozialforschung stellte ein Konzept vor, das ihr Team für die Stadt Ingolstadt entwickelt hat: das „Integrierte Handlungskonzept Soziales und Bildung“.

Externe Moderation unnötig und zu teuer?

Die Interessen von städtischer Seite auf der einen und gesellschaftlichen Gruppe, Institutionen und Bürgern auf der anderen Seite unter einen Hut zu bringen war dabei die vordringlichste Aufgabe. Eine Mischung aus Moderation, Mediation und Konzeptentwicklung. In Ingolstadt geschah das offenbar mit großem Erfolg, im Konsens mit allen Beteiligten. Das bestätigt zumindest der – sicherlich nicht von Eigeninteressen freie – Vortrag von Ingegerd Schäuble. Viele Kommunen stünden einem solchen Prozess mit unabhängiger Leitung zunächst „eher verhalten“ gegenüber, sagt sie. Die häufigsten Einwände: „Das kostet zu viel Geld, zu viel Zeit und behindert unsere Arbeitsabläufe.“ Das Geld ist auch wesentliches Argument für die ablehnende Haltung der Stadt Regensburg. „Da können wir jeden Euro sinnvoller ausgeben“, sagt Pressesprecherin Roenne-Styra. Tatsächlich? Die ersten Diskussionen zum Sozialbericht zwischen Bürgermeister Joachim Wolbergs und Vertretern des Sozialforums verliefen nicht unbedingt positiv und vertrauensvoll. Der Umgangston ist bisweilen recht rau.„Kultur gegenseitigen Misstrauens“

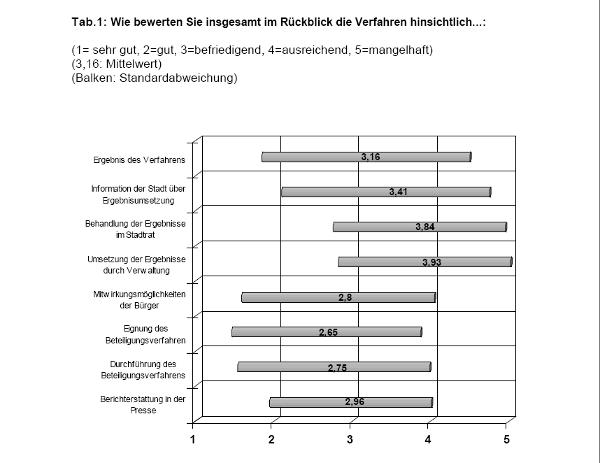

Grund dafür sind nicht immer nur unterschiedliche Ansichten zu Sachthemen – etwa beim Sozialticket. Verfolgt man die Diskussionen scheinen es oft persönliche Animositäten zu sein, die dafür sorgen, dass Diskussionen ergebnislos, mit verhärteten Fronten enden. Über die Ursachen könnte man viel sagen, auf jeden Fall sind beide Seiten daran nicht ganz unschuldig. Man darf mit Fug und Recht von einer „Kultur gegenseitigen Misstrauens“ sprechen. Und dieses Problem ist nicht neu. Tatsächlich beschäftigt die Stadtverwaltung sich damit schon seit längerem. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Untersuchung aus dem Jahr 2007 liefert ein eher mäßiges Ergebnis, gerade was das Vertrauen in Stadtrat und Verwaltung angeht. Die Mehrheit der befragten Bürgerinnen und Bürger sehen die Beteiligung an sich zwar zunächst positiv. Ihre Einflussmöglichkeiten bewerten sie am Ende aber mehrheitlich als „sehr schlecht“ oder „eher schlecht“. Die Umsetzung der Ergebnisse durch Stadtrat und Verwaltung sind dabei das Hauptproblem: Auf einer Notenskala von 1 bis 5 werden sie stets schlechter als 3 bewertet.

- 2007 fiel das Zeugnis in Sachen Bürgerbeteiligung eher mäßig aus. Grafik: Stadt Regensburg

Wirklich verbessert scheint sich an dieser Situation nichts zu haben.

hanbav

| #

Moderation selbst machen aus Kostengründen:

Immer nach dem Motto “Für eine Abkürzung ist uns kein Weg zu weit”

hanbav

| #

“Auch Tischlers Arbeitszeit kostet Geld”:

Es gibt, insbesondere in Verwaltungen, häufig ‘Eh-Do’-Menschen. Also Menschen, die sowieso da sind und dann gerne auch weitere Tätigkeiten übernehmen (können). Das tun oder können (?) sie in der meist unwidersprochenen Annahme, sie seien nicht ausgelastet. Die kosten eben kein Geld, weil sie nicht mehr kosten, als sowieso schon, weil’s eh do san.

Eine Form des Perpetuum Mobile im Verwaltungsbereich.