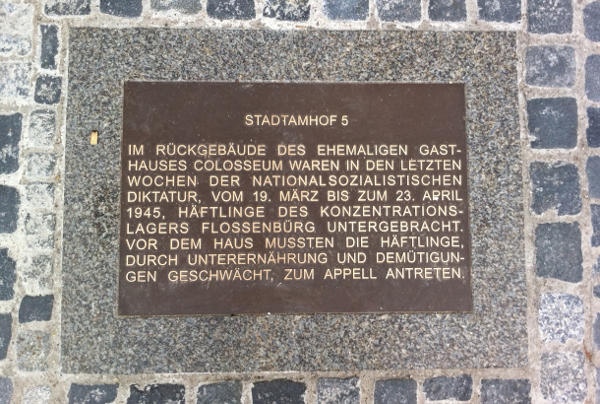

Freitag Vormittag in Stadtamhof: Vor der umstrittenen Gedenktafel liegen vergoldete Pflastersteine.

„Da haben wir den Salat.“ Dieser Überschrift, unter die Stadtrat Jürgen Huber (Grüne) die gestrige Debatte im Kulturausschuss zum ehemaligen KZ-Außenlager Colosseum stellte, ist kaum etwas hinzuzufügen. Zwei Stunden diskutierten die Stadträtinnen und Stadträte am Donnerstag über das Thema. Auf einen einstimmigen Beschluss konnte man sich am Ende nicht einigen. Generell bleibt die Frage, ob eine derartige Diskussion nicht eher geeignet ist, das Thema zu zerreden und Reaktionen a la „Ich kann das nicht mehr hören“ hervorzurufen. Verantwortlich dafür war vor allem ein emotionaler und wenig souveräner Sitzungsleiter Joachim Wolbergs.

Auslöser für die Sitzung am Donnerstag war eine Bodenplatte vor dem Gebäude. Sowohl deren klammheimliche Verlegung als auch der verharmlosende Text gerieten dabei in die Kritik. Die Tafel erwähnt einen Appellplatz, lässt aber völlig unberücksichtigt, dass Dutzende Menschen im Colosseum ermordet wurden (Der Regensburger Historiker Helmut Halter nennt in seiner Studie „Regensburg unterm Hakenkreuz“ die Zahl 70.). Unter anderem gab es eine Protestkundgebung vor dem Gebäude.

Vertreter mehrerer Fraktionen – allen voran die Grünen – forderten, die Bodenplatte zu entfernen und nun endlich Fachleute mit einer historisch korrekten Aufarbeitung zu beauftragen. Gegen die Stimmen von FDP, Linken, Grünen und Freien Wählern wurde dieser Vorschlag am Donnerstag abgelehnt.

„Historisch korrekt, anders gemeint“

Stattdessen soll die Bodenplatte vor dem Gebäude bleiben. Historisch sei sie ja korrekt, so Wolbergs. Durch Forderungen von außen – kurz vor der Sitzung hatte das „Bündnis kein Platz für Neonazis“ in einem offenen Brief gleichfalls gefordert, die Bodenplatte zu entfernen – lasse er sich nicht unter Druck setzen. „Wir sind die gewählten Vertreter. Wir entscheiden.“

Eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe – besetzt mit Vertretern externer Organisationen – soll aber ein darüber hinaus gehendes, angemessenes Konzept zum Colosseum in Speziellen und zur Gedenkkultur in Regensburg im Allgemeinen erarbeiten. Einen festen Zeitplan dafür gibt es nicht, ebensowenig ein Budget. „Wir werden alle, die glauben, etwas zu dem Thema zu sagen zu haben einladen“, so Wolbergs etwas süffisant. „Sie sollen uns einen gemeinsam abgestimmten Vorschlag präsentieren.“

Am Ende der Sitzung steht die Erkenntnis, dass es hier zwar Fehler und Versäumnisse der Stadtverwaltung – allen voran des Kulturreferats – gab. So zeigten sich Vertreter aller Fraktionen – mit Ausnahme der CSU – unzufrieden über den Text, dieser sei „verharmlosend“(Richard Spieß, Linke) oder „wenigstens schlecht gewählt“ (Margot Neuner, SPD). „Glücklich kann darüber niemand sein“, so Altoberbürgermeisterin Christa Meier (SPD), die in den 90ern – gegen den Widerstand der CSU – einen Gedenkstein in Stadtamhof durchsetzte.

Diese Fehler werden von Bürgermeister Wolbergs zum Teil auch eingeräumt: „Es war ein anderes Gedenken gewünscht“, sagt er. Allerdings ist Kritik an diesen Fehlern unerwünscht, ja mithin empörend.

Nebelkerzen, Ablenkungsmanöver, Unterstellungen

Wolbergs reagierte am Donnerstag immer wieder emotional und lautstark auf kritische Wortmeldungen. Da gebe es ständig ungerechtfertigte „Diffamierungen“ und „Unterstellungen“. Das sei das eigentliche Problem in der Debatte. Das Misstrauen gegenüber der Stadtverwaltung und dem Kulturreferat könne er nicht nachvollziehen.

Verteidigt sich gegen Vorwürfe, die es nicht gibt: Kulturreferent Klemens Unger. Foto: Archiv

Kulturreferent Klemens Unger beschränkte sich auf Ablenkungsmanöver und Nebelkerzen. Man könne es eben einfach nicht richtig machen, beklagte er sich. Er sei „heftig dafür kritisiert“ worden, dass „keine Opferzahlen auf der Platte“ stünden, so Ungers Behauptung. Dabei habe man das bewusst gemacht, da es keine genauen Zahlen gebe.

Tatsächlich hatte wohl niemand Kritik an fehlenden Zahlen geübt, sondern an der Tatsache, dass völlig unerwähnt bleibt, dass überhaupt Todesopfer im Colosseum gegeben hat. Das ließen sowohl Unger wie auch Wolbergs geflissentlich unter den Tisch fallen. Es gebe bessere Formen des Gedenkens als Tafeln und Platten, so Wolbergs durchaus richtige Feststellung. Die Frage, weshalb das Kulturreferat dazu bislang nichts vorlegen konnte, beantwortete er nicht.

Stattdessen kam immer wieder die Unterstellung, es gebe Unterstellungen, stattdessen kam immer wieder der diffamierende Vorwurf, es werde irgendjemand diffamiert – sei es nun der Kulturreferent, der Bürgermeister oder die Stadtverwaltung.

„Statt jammern, mal was richtig machen“

Jürgen Huber ließ am Donnerstag die Diskussion ums Colosseum noch einmal Revue passieren. Vor dreieinhalb Jahren hat er im Kulturausschuss den Antrag gestellt, eine Tafel am Gebäude anzubringen. Der Antrag wurde nach tumultartiger Sitzung zurückgestellt, das Kulturreferat wurde beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten. In mehreren darauffolgenden Sitzungen kam das Thema immer wieder aufs Tapet – ohne Ergebnis.

“Es bringt nichts, jede Kritik zu skandalisieren.” Stadtrat Jürgen Huber. Foto: Archiv

Die Stadträte wurden vertröstet, zum Teil mit Fehlinformationen versorgt und es passierte nichts – bis zum April dieses Jahres. Dann gab es plötzlich besagte Platte vor dem Gebäude, über deren Verlegung und Text der Stadtrat zu keinem Zeitpunkt informiert worden war; nicht einmal auf Nachfrage.

„Jetzt ist es Zeit, endlich Nägel mit Köpfen zu machen.“ Huber schlug vor, den Leiter der Gedenkstätte Flossenbürg, Dr. Jörg Skribeleit, mit einem Konzept zu beauftragen. Eine Federführung durch das Kulturreferat lehnte er – ebenso wie Richard Spieß (Linke) und Horst Meierhofer (FDP) – ab. Er habe in den letzten dreieinhalb Jahren „viel Geduld und guten Willen gezeigt“, so Huber. Wenn man nun Forderungen stelle und die Arbeit des Kulturreferats kritisiere, sei das gerechtfertigt. „Da bringt es auch nichts, wenn Sie jede derartige Wortmeldung hier skandalisieren“, so Huber in Richtung Joachim Wolbergs. Anstatt zu jammern, dass man nichts richtig machen könne, sei es besser „endlich mal etwas richtig zu machen“.„Man hätte dieses Thema binnen kürzester Zeit abarbeiten können, wenn man denn nur wollte“, so Hubers abschließendes Fazit. Aber am entsprechenden Willen scheine es zu mangeln.

Stattdessen steht nun eine Debatte, die sich über dreieinhalb Jahre hinzieht und die durch die eigenmächtig verlegte Bodenplatte nicht beruhigt wurde, sondern – im Gegenteil – an Schärfe gewonnen hat. Um Gedenkkultur geht es dabei nur noch am Rande. Das ist vermutlich nicht beabsichtigt, aber es passt ins Bild.