Ökostrom-Marketing der REWAG Regensburg: Greenwashing statt Eigenproduktion

Die REWAG wirbt offensiv mit selbst erzeugtem Wasserkraftstrom aus der Region. Doch tatsächlich geht der Großteil des REWAG-Ökostroms auf zugekaufte Herkunftsnachweise aus dem europäischen Ausland zurück.

Veraltet: die Werbetafel am Pfaffensteiner Wehr. Foto: rw

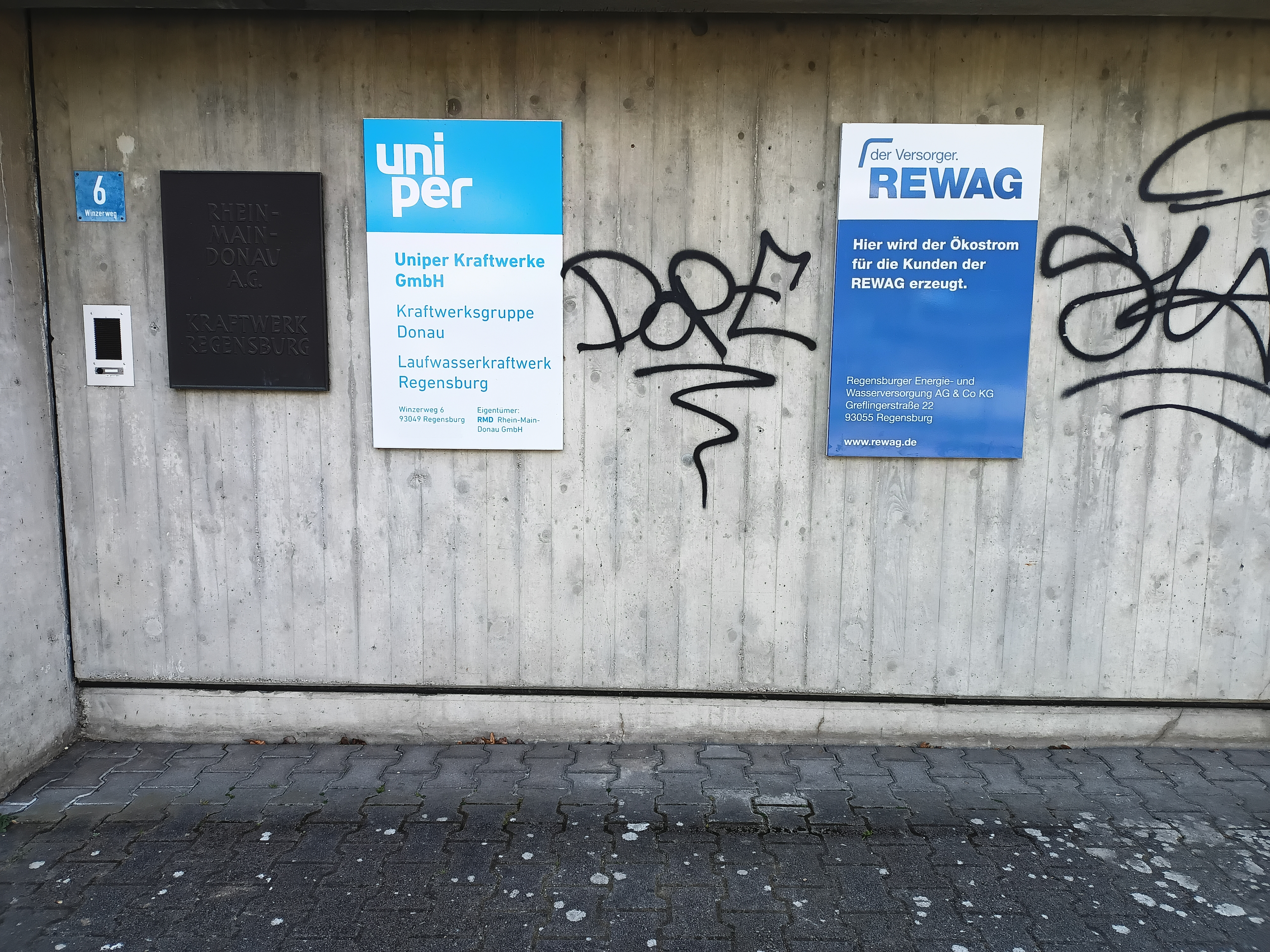

Wer am Pfaffensteiner Wehr über die Donau geht, kommt auf der Südseite an einer etwas älteren und grindigen Werbetafel aus einer anderen Epoche vorbei. Darauf wirbt der Regensburger Versorger REWAG für sein Ökostromprodukt rewario.strom.natur. Den Strom für „rund 11.000 Haushalte“ beziehe man von hier: 40 Millionen Kilowattstunden. Am anderen Ende des Wehrs erst erfährt man dann von einer weiteren Werbetafel, dass die Uniper Kraftwerkegruppe Donau eben diesen Ökostrom für die REWAG-Kunden erzeugt.

Mittlerweile wurde dieser Ökostromtarif längst durch andere ersetzt. Die zwei jetzigen Ökostrom-Tarife werben mit „100 % aus Regensburg“ bzw. mit „ausschließlich Ökostrom aus dem Uniper Wasserkraftwerk“. Offensiv und ganz pauschal wirbt die REWAG zudem schon länger mit dem Slogan, dass sie „ihre Privat- und Gewerbekunden ausschließlich mit Ökostrom“ beliefere. Dies geschieht sogar auf der Seite der Organisation „GRÜNER STROM“, die als Label den Ökostrom diverser Anbieter zertifiziert.

Woher kommt der Ökostrom der REWAG?

Wo all dieser Ökostrom erzeugt bzw. mit Herkunftsnachweisen eingekauft wird, war bislang nicht öffentlich bekannt. Recherchen von regensburg-digital haben nun ergeben, dass die REWAG nur einen kleinen Teil ihres Stroms aus dem Regensburger Wasserkraftwerk bezieht und der übergroße Rest mit Herkunftsnachweisen aus diversen europäischen Ländern gedeckt ist.

Auf diese Weise ergibt sich ein auffallend hoher Wasserkraft-Anteil von über 57 Prozent, den die REWAG allerdings nicht transparent kommuniziert. Greenwashing, nennen Kritiker die Praxis, die auch viele andere Stadtwerke üben, statt in ihrem Bereich die Grundlagen für eine nachhaltige Energiewende zu erarbeiten.

Ein bisschen Ökostrom aus dem Regensburger Donaukraftwerk

Seit 2016 bezieht die REWAG elektrische Energie von Uniper. Erzeugt wird sie in einem sogenannten Laufwasserkraftwerk an der Donau. Dank einer Vertragsverlängerung könne man nun bis 2033 „exklusiv aus dem Wasserkraftwerk erneuerbare und CO2-frei erzeugte Grünstrommengen“ beziehen und an Endkunden vermarkten, so ein REWAG-Sprecher. Im Geschäftsjahr 2023 waren es demnach über 38,5 Millionen Kilowattstunden an erneuerbarem Strom, die man von Uniper, „dem Eigentümer und Betreiber des Kraftwerks Regensburg an der Donau“, bezogen habe.

Das Uniper-Kraftwek an der Donau: die Angaben zur Stromproduktion schwanken zwischen einer und bis 50 Million Kilowattstunden im Jahr. Foto: rw

Blickt man zurück, hat sich die von Uniper bezogene Strommenge bzw. der öffentlich kommunizierte Jahresertrag über die Jahre allerdings stark verändert. Während laut einem Nachhaltigkeitsbericht der REWAG im Jahr 2018 nur gut eine Million Kilowattstunden Donau-Strom vermarktet wurden, waren es im Jahr 2020 knapp 15 Millionen. Ein Vorstand der REWAG sprach 2017 von bis zu 50 Millionen produzierten Kilowattstunden. Wieso die REWAG höchst unterschiedliche Mengenangaben publiziert, bleibt rätselhaft.

Insgesamt verkaufte die REWAG laut Geschäftsbericht im Jahr 2023 gut 1.293 Millionen Kilowattstunden Strom. Über drei Viertel davon (76,7 Prozent) werden im Gesamtenergieträgermix als Strom aus erneuerbaren Energien (EE-Strom) ausgewiesen. Das Uniper-Wasserkraftwerk trägt zur Gesamtmenge an EE-Strom allerdings weniger als vier Prozent bei.

Sehr hoher Anteil von Strom aus Wasserkraft – aber woher?

Obwohl die vom Energiewirtschaftsgesetz geforderte Stromkennzeichnung den Endverbraucher über Herkunft und Art des bezogenen Stroms informieren soll, bleibt (nicht nur bei REWAG) Vieles unklar. So veröffentlicht die REWAG in ihrer Kennzeichnung nicht, wie hoch beispielsweise der Anteil von Strom aus Wasserkraft insgesamt ist; obwohl dieser als besonders hochwertiger Ökostrom gilt und man damit offensiv wirbt.

Offensive Werbung und wohlklingende Versprechen: rewario.strom.natur.regio.

Auf Anfrage teilte die REWAG-Pressestelle hierzu einen außergewöhnlich hohen Anteil mit: „Die Menge aus Wasserkraft am REWAG Gesamtmix beträgt 564.493 MWh. Der Anteil aus Wasserkraft am REWAG Gesamtmix, über alle Energieträger gesehen, beträgt 57,4 %.“

Die Frage, woher diese 564.493 MWh Wasserkraft-Strom (neben dem aus dem Donaukraftwerk) stammen, erschließt sich aus den von der REWAG veröffentlichten Stromkennzeichnung nicht so einfach.

Wasserkraftstrom: Herkunftsnachweise von alten Anlagen aus ganz Europa

Als größte Wasserkraft-Posten werden unter der Rubrik „Lieferland der Herkunftsnachweise“ Norwegen (26,9 %), Frankreich (22,8%), Italien (19,8%) und Deutschland (12,7%) genannt. Als Nachweis für die Herkunft von ausländischen, nicht geförderten regenerativen Strom werden ohne weitere Details unter anderem Frankreich (50,3 %), Italien (44,5%), Slowenien (4,2%) und Norwegen (1%) angeben. Die tatsächlichen absoluten Mengen kann man daraus aber nicht ableiten.

Auf Nachfrage stellte die Pressestelle der REWAG eine Tabelle ohne Mengenangaben zur Verfügung, die über 70 verschiedene Orte und Anlagen ausweist, von denen sie Wasserkraft bzw. Herkunftsnachweise bezieht: Vor allem aus Frankreich (Rhone-Talsperre Injoux-Génissiat, Baujahr 1948), Norwegen (48 unterschiedliche Orte, darunter Bykle Holen I-II) und Italien (u.a. Barbian, Baujahr 1938).

Deutsche Wasserkraftwerke werden in der Tabelle nur zwei genannt: Das Kraftwerk Passau-Ingling am Inn und das Regensburger Donaukraftwerk. Letzteres trägt zur Gesamtsumme des regenerativen Stroms aber nur die bereits erwähnten knappen vier Prozent bei. Ist es legitim oder irreführend mit so einem geringen Anteil Werbung zu betreiben?

Zunächst zu weiteren bemerkenswerten Details des Donaukraftwerks.

Uniper verweigert konkrete Zahlen zum Donaukraftwerk

Hinsichtlich der zunehmenden temporären Überlastung der Netze durch Stromspitzen aus Photovoltaik kursierte zuletzt auf einer Podiumsdiskussion im Regensburger Kolpingsaal die Frage, ob das hiesige Wasserkraftwerk hier ausgleichend wirken könne. Konkret, ob man den Pegel am Regensburger Donaukraftwerk bei Sonnenstrom-Spitzen anstauen und den Strom aus Wasserkraft dann verzögert erzeugen und einspeisen könne. Das verneint ein Sprecher der Uniper gegenüber unserer Redaktion. Dies sei in Regensburg aus technischen Gründen und der Notwendigkeit der Pegelhaltung einer Bundeswasserstraße nicht möglich.

Das Donaukraftwerk wird bei Stromspitzen “abgeregelt”. Genauere Zahlen dazu gibt es nicht. Foto: rw

Was diese RD-Recherche aber stattdessen ergab: Die Leistung der Wasserkraftanlage am Pfaffensteiner Wehr wird aktuell bei Netzüberlastung „abgeregelt“. Das heißt, eine gewisse Wassermenge fließt ungenutzt an den Turbinen vorbei. Details zur erzeugten und abgeregelten Strommenge und den dafür erhaltenen Entschädigungen wollte die Pressestelle Unipers trotz nachdrücklicher Nachfragen unserer Redaktion nicht mitteilen. Begründung:

„Wir haben noch nie konkrete Erzeugungszahlen veröffentlicht.“

Zuständig für das Abregeln (Fachbegriff: Re-Dispatch) sei ohnehin nicht Uniper, sondern der Netzbetreiber – also Tennet oder das Bayernwerk. Ob dieses „Abregeln“ weniger Wasserkraft-Strom für die REWAG bedeutet, bleibt offen.

Das Donaukraftwerk: erst privatisiert, dann zurückgekauft

Wie hunderte andere Wasserkraftwerke in staatlichem Besitz wurde auch die Anlage am Pfaffensteiner Wehr in den 1990er Jahren unter Ministerpräsident Edmund Stoiber im Zuge einer größeren Privatisierungswelle an die E.ON verkauft. Die meisten Kraftwerke (Gesamtleistung von 460 MW) stammten damals aus dem Besitz der dauer-defizitären Rhein-Main-Donau (RMD) AG, die für den Bau des gleichnamigen Kanals gegründet wurde. Aktuell betreibt die E.ON-Abspaltung Uniper allein in Bayern fast 230 Wasserkraftanlagen (installierte Gesamtleistung rund 800 MW).

Bemerkenswert sind die innigen Verflechtungen aller Beteiligten. Der aus dem E.ON-Imperium hervorgegangene Uniper-Konzern, der weltweit in der Erzeugung und im Handel Energie tätig ist, wurde in Folge der Energiekrise im Dezember 2022 als systemrelevanter Konzern von der Bundesrepublik aufgekauft und so vor dem Konkurs bewahrt.

In den 1990er Jahren wurden hunderte Wasserkraftwerke in staatlichem Besitz privatisiert. Foto: rw

Das in Regensburg ansässige Bayernwerk (eigenen Angaben zufolge der größte regionale Netzbetreiber Bayerns) ist hingegen eine reine E.ON-Tochter, der 35,48 Prozent an der REWAG KG gehören.

Die über die Jahre immer wieder auftauchende Forderungen aus Politik und Umweltverbänden, die Stadt möge die REWAG-Anteile des Bayernwerks in ihren Besitz bringen, um die dorthin abfließenden Gewinne (jährlich etwa zehn Millionen Euro) zum Ausbau von regenerativen Energieanlagen nutzen zu können, bekamen von den Stadtführungen der letzten Jahrzehnte keinerlei Unterstützung. Das Bayerwerk hingegen will seinerseits aus nachvollziehbaren Gründen überhaupt nicht auf eine sichere Einnahmequelle verzichten.

Nun zum Öko-Marketing der REWAG mit Hilfe des Uniper-Kraftwerks.

Ökostrom aus Regensburg oder Greenwashing?

Die REWAG bewirbt ihren vom Label GRÜNER STROM zertifizierten Ökostrom als „erneuerbare Energiequelle direkt aus Regensburg“. Zudem suggeriert die Werbung, dass „der Ökostrom für echte Veränderung“ tauge und dass ein Teil des relativ hohen Tarifs (39,97 Cent je Kilowattstunde) „garantiert in den Ausbau erneuerbarer Energien und innovative Energiewendeprojekte investiert wird“.

Diese Angabe mag für den rewario.strom.natur.regio-Tarif formal korrekt bilanziert sein, ein Ausbau von „erneuerbaren Energien“ ist in der aktuellen Praxis der REWAG aber nicht zu erkennen. Andererseits erweckt der generelle Werbeslogan, man beliefere alle Privat- und Gewerbekunden „ausschließlich mit Ökostrom“, sehr wohl den Eindruck, aller Ökostrom käme aus Regensburg.

Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnet ein solches Vorgehen generell als Ökostrom-Greenwashing. Eine zwar legale, aber fragwürdige Praxis von Unternehmen, die wie ein Bremsklotz für die Energiewende wirke. Während Unternehmen einerseits damit werben, „dass sie Ökostrom einsetzen, investieren sie auf der anderen Seite kaum in Klimaschutz und Energiewende“. Der Aufbau eigener Anlagen oder der Abschluss nachhaltiger Lieferverträge mit regionalen Ökostromproduzenten würden dadurch umgangen.

Eine Bewertung, die im Wesentlichen auch für die aktuelle Strategie der REWAG zutrifft.

Frühere REWAG-Chefs investierten in eigene Anlagen

Die guten alten Zeiten mit fester Stammkundschaft und sicher kalkulierbaren Gewinnen, aber ohne Netzüberlastung und Konkurrenz von Billig- und reinen Ökostrom-Anbietern sind für die REWAG vorbei. Zudem stellt die längst geforderte und zuletzt rasant voranschreitende Transformation der Stromerzeugung hin zu regenerativen Energieträgern gerade kommunal agierende Energieversorger, die wie die REWAG öffentliche Aufgaben mitfinanzieren (Stichwort Bäder, Stadien und RVV), vor gravierende Herausforderungen.

Aus dem Solarpark in Lappersdorf stieg die REWAG kurz vor Fertigstellung aus.. Foto: rw

Um nicht gänzlich vom teils turbulenten Strommarkt abhängig zu sein, investierte man deshalb bereits vor Jahren langfristig in eigene Windkraftanlagen und in Beteiligungen an solchen – über 105 Millionen Euro gab die REWAG zwischen 2015 und 2020 dafür aus. Neben Ökostrom aus Wind planten die zwei letzten Vorstandsvorsitzenden des Energieversorgers (Olaf Hermes und Torsten Briegel), zukünftig verstärkt auch Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen und dafür „in der Region größere Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ zu errichten.

Strategiewechsel unter REWAG-Vorstand Greb: „Das können andere besser.“

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 und der daraus folgende Wegfall der höchst bedeutsamen russischen Gaslieferungen stürzten aber auch die REWAG in massive Turbulenzen und führten zur Kündigung ihres letzten Chefs Torsten Briegel.

Der aktuelle Stand dazu: die REWAG erzeugt regenerativen Strom teilweise auch selber, außer in den eigenen Windparks(beteiligungen) vor allem in Blockheizkraftwerken (insgesamt im Jahr 2023 rund 169 Millionen Kilowattstunden). Diese werden hauptsächlich mit selbst erzeugtem Bio-Gas betrieben und die dabei anfallende Wärme wird in den Nahwärmenetzen des Versorgers genutzt.

Der seit 2023 waltende neue REWAG-Chef Robert Greb änderte Ende letzten Jahres die Strategie seines Vorgängers. Eigene Photovoltaik-Anlagen etwa will man nun doch keine bauen, sogar aus der 50-Prozent-Beteiligung an einem bereits fertig geplanten und genehmigten Solarpark in Lappersdorf (Photovoltaikpark Benhof GmbH & Co. KG) stieg man kurz vor Baubeginn wieder aus.

Strom erzeugen, das würden andere Akteure besser können, so Greb. Stattdessen setzt der REWAG-Vorstand (neben seiner Pflichtaufgabe, dem überfälligen Ausbau des Strom- und Wärmenetzes) offenbar allein auf den preisgünstigen Einkauf von Strom und Herkunftsnachweisen auf dem liberalisierten europäischen Energiemarkt.

Ein europäischer Strommarkt und seine Zertifikate

Physikalisch gesehen gibt es (bildlich gesprochen) einen einzigen gemeinsamen europäischen Stromsee, in den alle Stromerzeuger einspeisen und aus dem alle Energieversorger ihren Strom beziehen und über europaweit vernetzte Stromnetze austauschen. Auf dem darauf basierenden liberalisierten europäischen Strommarkt kaufen alle Energieversorger, auch die REWAG, ihren Strom.

Da jeder Lieferant in seiner Stromkennzeichnung sowohl Energieträger, als auch die Anteile von Strom aus nach dem Erneuerbare Energie Gesetzt (EEG) geförderten bzw. nicht-geförderten Anlagen ausweisen muss, gibt es ein europäisches Erfassungssystem, das nicht-geförderten Ökostrom mit Hilfe von Herkunftsnachweisen bilanziert. Diese ebenfalls europaweit gehandelten Nachweise sollen sicherstellen, dass Ökostrom bilanziell nicht „mehrfach“ verkauft wird (Doppelvermarktungsverbot).

Unterm Strich werden in der Folge Herkunftsnachweise für Ökostrom aus ganz Europa nach Deutschland importiert – nicht nur von der REWAG. Laut Umweltbundesamt, das für Deutschland ein Herkunftsnachweisregister führt, gilt: „Die Herkunftsnachweise können entweder zusammen mit dem ihnen zugrundeliegenden Strom gehandelt werden oder separat.“ Das ausgeklügelte System basiert auf einem übergeordneten europäischen Recht, das von nationalen Organisationen mit einheitlichen Standards umgesetzt werden soll (hier genauer nachzulesen).

Guter Strommix durch Greenwashing

Vergleicht man die vom Gesetzgeber geforderten Angaben zum Anteil von erneuerbaren Energien im Regensburger Strommix mit denen anderer bayerischer Großstädten, steht der hiesige Energieversorger relativ gut da. Während etwa der Augsburger Gesamtmix einen Anteil an Erneuerbaren von „nur“ gut 54 Prozent und eine CO2-Belastung von 360 Gramm je Kilowattstunde ausweist, liegt der Regensburger EE-Anteil bei fast 77 Prozent und die Kennzahl für CO2 bei 185 Gramm je Kilowattstunde (im deutschlandweiten Durchschnitt beträgt diese 324 Gramm je erzeugter Kilowattstunde Strom und der regenerative Anteil liegt bei 49,1 Prozent).

Diese relativ guten Kennzahlen basieren aber zu einem beträchtlichen Teil auf dem Erwerb von umstrittenen Herkunftsnachweisen für regenerativen Strom aus meist älteren europäischen Anlagen.

Eine weitere Steigerung des regenerativen Anteils und die vom Gesetzgeber geforderte völlige Decarbonisierung der Stromversorgung kann aber nur mit einem massiven Auf- und Ausbau von erneuerbaren Energiequellen erreicht werden. Eine solche nachhaltige Strategie verfolgt die REWAG unter ihrem neuen Vorstandschef nicht (mehr).

Man kauft zu und erweckt durch eine vernebelnde Marketingstrategie den Eindruck, als käme ein Großteil des grünen Stroms aus eigener Produktion. Doch das ist nicht der Fall. Zur Bewältigung der Energiewende bräuchte es aber mehr als intransparentes Marketing – und auch zur langfristigen Bindung von Kunden, zumindest jenen, die wissen wollen, woher ihr Strom tatsächlich kommt. Transparente Informationen dazu bleibt die REWAG gegenüber ihren Kunden schuldig.

Trackback von deiner Website.

Informant

| #

“100 % Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen direkt aus Regensburg” ist natürlich eine dreiste Irreführung, auch heute noch auf der Webseite zu finden.

Ansonsten verstehe ich nicht, was der ganze Artikel sagen will. Klar kauft die REWAG Strom ein und produziert nicht alles selbst. Dass sie sich sehr darum bemüht, Ökostrom aus EE zu beziehen, zeigt die Länge der Liste:

Der REWAG wäre vermutlich auch lieber, das würde mit nur 1 Windpark funktionieren.

Warum sind Herkunftsnachweise umstritten? Der Strom wird ja auch tatsächlich dort gekauft. Der Nachweis dient nur dazu, um ihn dann auch so verkaufen zu dürfen.

Was an „Das können andere besser.“ so schlimm ist, verstehe ich auch nicht. Das ist doch mal ehrlich und glaubt jeder sofort. Natürlich wäre es schön, wenn die REWAG sich aktiv am Ausbau EE-Quellen beteiligen würde. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass das andere besser können und es förderlicher ist, die Sache durch Kauf dieser Energie zu unterstützen. Der Ausstieg aus dem Lappersdorfer Projekt deutet eventuell auf extrem klamme Kassen hin?

Wolfgang W.

| #

Vielen Dank RD, für diese aufschlussreiche Recherche.

Damit bekräftigt sich der Eindruck, dass der neue aktuelle Weg der REWAG hin zum Handelshaus, ohne eigenen “Acker und Obstgarten”, weiter ausgebaut wird.

Nur schade, Strom lässt sich halt nicht lange aufbewahren (fehlendes Lagerhaus). Sobald sich die Situation ändert (z.B. Niedrigwasser und Atom-Frankreich kann sich erneut über Monate nicht selbst versorgen, braucht wieder unsere Hilfe) wird es eng am “Strommarkt”. Ebenso bei der nächsten “klimaüberhitzenden Erdgas-Auseinandersetzung”. Da dieses internationale Gas auch unseren lokalen Handels-Strompreis ausgeprägt bestimmt.

Der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin beschreibt in seinem Buch “Access” dieses Wirtschaften, ohne eigene physische Substanz. Es zählt nur der vertraglich gesicherte Zugang (Zertifikat) fürs Geschäft.

Ob da der E.ON-Teilhaber Bayernwerk, EDF oder andere Konzerne die stets verlässliche Quelle für günstigen Strom ist? Zumal ja E.ON ähnliche Strategien fährt und sich weiter von eigenen Erzeugung in D trennt und damit ebenfalls physische Substanz abbaut.

Der Zugang auf der Kundenseite ist das Netz. Dieser ist jedoch liberalisiert – heisst, der Preis zählt, wenn das Argument regionaler Verbundenheit, nur noch auf dem Papier steht oder ganz fehlt. Bürgerenergiegenossenschaften zeigen andere Wege schon heute. Sie versorgen ihre Mitglieder aus dem Strom der eignen Anlagen, welche diese Kunden auch offensichtlich vor Augen haben.

Es wird jetzt schon eine interessante Zeit. Nach EU-Richtlinien sind ein Energie-Sharing in D umzusetzen. D ist derzeit im Verzug. Der neue BT hat das einzuführen. Die Stromkunden können damit aus der Nachbarschaft beziehen, ganz ohne “Händler”. Österreicher, Spanier etc. leben das bereits. Batteriespeicher sind mittlerweile so günstig, dass dies auch in den Abendstunden klappt. Und diese Speicher lassen sich, Dank dynamischer Strompreise-Verordnung der EU, auch noch ohne Sonnenschein günstig füllen.

Nur, wie wir beim Handel eben gut sehen können (Amazon & Co), sind es die Großen, welche die Profite machen und die Kleinen….. ?

Gut wenn sich gewerbliche und private Stromkunden möglichst weit selbst versorgen (auch mit Wärme und bei Mobilität). Das ist gelebte Resilienz. Für sie kann sowas auch künftig eine Randnotiz bleiben – kommende Krisen hin oder her -, denn sie haben eigene Substanz, oder wenigsten gesicherten Zugriff auf die “Energiequelle” vom Nachbargrundstück.

So manche Regensburger Dächer haben hierfür auch noch richtig viel Platz – und entschieden wird jetzt, für dann eine richtig lange Zeit der Ernte.