Hitlers liebster Knabenchor

Die erfolgreiche Propaganda-Tätigkeit des Domspatzen-Chors für das NS-Regime ist bestens belegt. Wahrhaben will man das in der Domspatzen-Gemeinde offenbar nicht. Zuletzt versuchte der ehemalige Regensburger Bischof gar, den Chor in die Reihe der NS-Opfer zustellen. Ein Überblick über das Engagement des Domchors in der Nazizeit und den späteren Umgang mit den eigenen Verstrickungen.

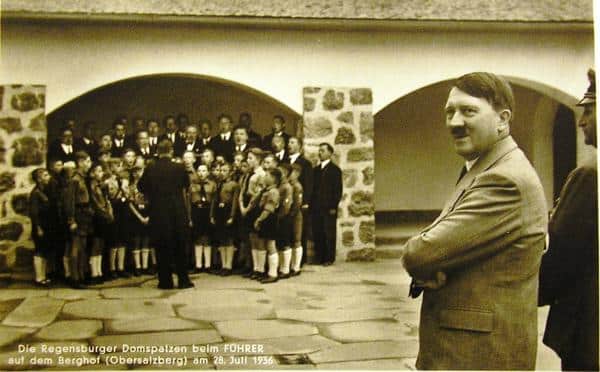

Ständchen für den Führer: Die Domspatzen 1936 auf dem Obersalzberg. Foto: privat

Als Reichskanzler Adolf Hitler am 22. Oktober 1933 Regenburg besuchte, setzte der Domkapellmeister Theobald Schrems alle Hebel in Bewegung, „um dem Führer ein Ständchen“ darbringen zu dürfen. Schrems wollte, dass die Buben seines Domspatzen-Chors in der Farbe des Regimes, in „Braunhemden“, auftreten. Nazi-Bürgermeister Otto Schottenheim unterstützte das Vorhaben von Chorleiter Schrems und fädelte einen Auftritt im Reichsaal ein, den Bischof Michael Buchberger bereitwillig absegnete. Vorgetragen wurde das Chorstück „Wach auf“ aus Richard Wagners Meistersingern.

Der ebenso schlichtes Braunhemd tragende „Führer“ war überaus angetan von den „Domspatzen“ in „Jungvolk“-Uniformen und bat prompt um eine Zugabe. Der Chor kam dem nach und bot daraufhin „Wo ist solch herrlich Volk“ von Johannes Brahms dar. Und weil´s so schön war, folgte auf ein Zeichen des Reichskanzlers hin als weiteres Stück „Schlaf mein Prinzchen“ von Mozart. Die Chorknaben seien „überglücklichen Herzens“ gewesen. Die Stunde des Auftritts und ihr Blick „in die ergriffenen Augen“ Hitlers gehöre „für alle Zeit zu den schönsten ihres Sängerlebens“ – so der Bericht der „Bayerischen Ostwacht“ von Oktober 1933.

Auch wenn der hier zitierte Artikel schwülstig erscheint, ist er in seiner Beschreibung des aktiven Engagements des Domchors für das Naziregime doch ungleich treffender als die gegenwärtige Schönfärberei der Chorverwaltung bzw. ehemaliger „Domspatzen“. Obgleich die Propagandatätigkeit des Domchors für Nazideutschland unter Domkapellmeister Schrems bereits vor 20 Jahren von Helmut Halter, dem Fachmann für Regensburg in der Nazizeit, kritisch bearbeitet wurde, scheint die Domspatzen-Gemeinde ihre eigene NS-Vergangenheit nicht wahrhaben bzw. umdeuten zu wollen.

Zuletzt hat der ehemalige Bischof Gerhard Müller anlässlich unliebsamer Medienberichte, die über körperliche Misshandlungen und sexuellen Missbrauch bei den „Domspatzen“ in den Jahren nach 1945 informieren, versucht, den Domchor in die Gruppe der NS-Verfolgten einzureihen. Die Aufführungen des Knabenchors für das Naziregime blieben dabei wohlfeil ausgespart.

Im Folgenden sollen daher dieses Engagement des Domchors in der Nazizeit und der spätere Umgang mit den eigenen Verstrickungen thematisiert werden. Doch zunächst kurz zur Vorgeschichte und zu Domkapellmeister Schrems.

Domschule und Domchor

Laut eigener Darstellung hat das derzeitige Domspatzen-Internat einen Vorläufer in einer mittelalterlichen Domschule, die im Jahre 975 von Bischof Wolfgang gegründet wurde. Sie diente hauptsächlich der schulischen Bildung von Kleriker-Nachwuchs. Um die Attraktivität der Schule zu erhöhen, installierte man Ende des 16. Jahrhunderts eine Stiftung, die sogenannte Dompräbende, zur Einrichtung und zum Unterhalt eines Schülerinternats. Die dort untergebrachten Knaben hießen – und heißen bis heute – „Präbendisten“. Finanziert wurden der Schulbetrieb und die Unterbringung der Schüler durch das Domkapitel und den Bischof. Die Gegenleistung: eine unerlässliche Mitarbeit im Chor. Für die liturgisch-musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste, Vespern, Beerdigungen etc. wurden die Präbendisten herangezogen.

Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Dompräbende eingerichtet. Der Name “Domspatzen” wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts geläufig. Foto: Werner

Nachdem Regensburg 1810 dem Königreich Bayern zugeschlagen und säkularisiert wurde, stand auch das Domseminar jahrelang kurz vor der Auflösung. Die bayerische Schulpolitik orientierte sich anfangs am revolutionären Frankreich und wollte die Kirche aus dem Schulwesen gänzlich verdrängen. Doch es kam anders und die Domschule konnte mit staatlicher Duldung und Unterstützung notdürftig weiterbetrieben werden. In kirchenrechtlicher Hinsicht blieb der Chor jedoch dem Regensburger Bischof unterstellt.

Im Jahre 1910 unternahmen die Sängerknaben ihre erste Konzertreise überhaupt, sie führte zu einem kirchenmusikalischen Kurs nach Prag, wo man auch geistliche Lieder vortrug. Erst um diese Zeit wurde die Bezeichnung „Domspatzen“ geläufig. Das Repertoire des Chors war in dieser Zeit fast durchgängig auf liturgische Stücke und seine Bedeutung auf den Dom beschränkt.

Domkapellmeister Theobald Schrems

Nach dem plötzlichen Tod des Domkapellmeisters Franz Xaver Engelhart im Jahre 1924 wurde Schrems im Juli desselben Jahres vom Domkapitel als dessen Nachfolger ausgewählt. Der 1893 im Oberpfälzischen Mitterteich geborene Theobald Schrems wuchs in einer religiösen Familie ohne musikalische Förderung auf. In Regensburg absolvierte er das Bischöfliche Knabenseminar und das Alte Gymnasium. Nach der Reifeprüfung 1912 besuchte er das „Königlich Bayerische Lyzeum“, den Vorläufer der Philosophisch-Theologischen Hochschule, welches er 1917 mit der Priesterweihe verließ. Im Jahr 1920 übernahm Schrems die Stelle des Präfekten und Musikpädagogen am Bischöflichen Knabenseminar Obermünster. Mit großer Begeisterung und außergewöhnlichem Ehrgeiz unterrichtete er die Seminaristen und baute erfolgreich erstmals einen Chor auf.

Als Domkapellmeister geriet Schrems mit seinen ambitionierten Plänen für einen Domchor, der auch nicht-liturgische Konzerte innerhalb und außerhalb der Stadt geben sollte, unmittelbar in Konflikt mit dem weisungsbefugten Domkapitel. Dieses wollte keinen Kunstchor, „wie den protestantischen Leipziger Thomanerchor, sondern nur einen gewöhnlichen Kirchenchor“ haben. Trotzdem wurde um 1930 das liturgische Repertoire des Kirchenchors um weltliche Stücke erweitert. So gab man nun beispielsweise die Oper „Hänsel und Gretel“, sang Werke von Mozart oder Weihnachtslieder für den Bayerischen Rundfunk. Der Konflikt zwischen Domkapitel und Schrems wegen der nicht-liturgischen Auftritte sollte in den folgenden Jahren immer wieder aufbrechen, insbesondere in der Nazizeit wegen der Propagandatätigkeit für das NS-Regime.

Schrems als treuer Gefolgsmann von Papst Pius X.

Als Schrems 1924 zum Leiter der „Domspatzen“ berufen wurden, war der Chor in einem katastrophalen Zustand. Die Inflation hatte die finanziellen Ressourcen der Präbende und der Eltern aufgezehrt. Die Zahl der Schüler selbst war auf acht aktive Sänger zusammengeschrumpft. Das Quartier der Dompräbende im Domgarten war baufällig. Schrems wollte grundlegende Reformen durchführen und gründete 1925 zusammen mit ehemaligen Chormitgliedern zur Unterstützung seiner Vorhaben den Verein „Freunde des Regensburger Domchors“, der noch in der Gegenwart eine gewichtige Bedeutung hat.

Domkapellmeister Theobald Schrems um 1937. Foto: privat

In musikalischer Hinsicht orientierte sich Schrems, zusammen mit seinem Professor der Berliner „Staatlichen Akademie für Kirchenmusik“, Carl Thiel, an der kirchenmusikalischen Anordnung von Papst Pius X., dem sogenannten „Motu Proprio Tra le sollecitudini“, die im Jahre 1903 verkündet wurde. Demnach sollte der liturgische Gesang und die Beteiligung des Volkes aufgewertet bzw. die Errichtung von Gesangsschulen gefördert werden. Außer einer begleitenden Orgel waren nach Pius X. alle Instrumente sowie Frauenstimmen im Chor verboten.

Pius X. war es auch, der 1910 alle Kleriker den berüchtigten „Antimodernisten-Eid“ schwören ließ und posthum von der antimodernen „Pius-Brüderschaft“ als Vorbild auserkoren wurde. Schrems, der sich selbst als streng gehorsam gegenüber Rom bezeichnete, verfolgte mit der Umsetzung des „Motu Propio“ darüber hinaus auch missionarische Ziele. Die Krise der Katholischen Kirche sollte damit gemeistert werden. Zudem war Schrems ferner an einer Stärkung des Volkslieds gelegen, das er „als Ausdruck der Liebe zu Volk, Heimat und Vaterland“ sah.

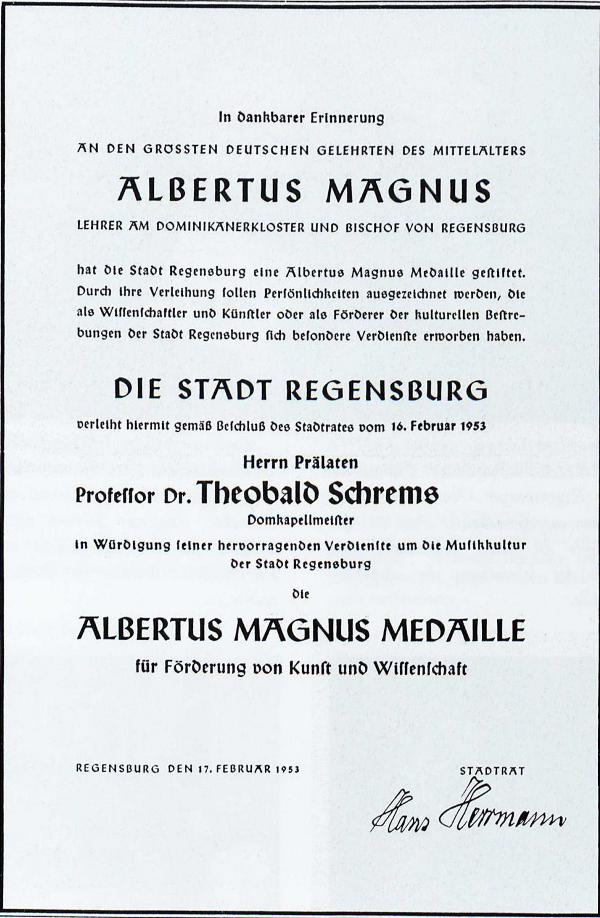

1953 wurde Schrems vom ehemaligen Nazi-Bürgermeister Hans Herrmann die Albertus-Magnus-Medaille verliehen. Foto: privat

Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergriffen, glaubte Schrems, dass die von ihm avisierten kirchenmusikalischen Reformen umzusetzen seien. Nicht in einer Gegnerschaft zum Nazi-Regime wollte er seine Reformziele erreichen, sondern in ihm und mit ihm. Michael Buchberger, seit 1928 Regensburger Bischof, wusste er in diesem Ansatz stets auf seiner Seite. Dies zeigt sich beispielsweise in dem mit „Heil-Hitler“ unterzeichneten Dankesschreiben des Nazi-Bürgermeisters Schottenheim von Oktober 1933 an Buchberger. Schottenheim spricht darin dem Bischof für die „großes Liebeswürdigkeit den Domchor zur Verfügung zu stellen“ seinen „verbindlichsten Dank“ aus. In diesem speziellen Spannungsfeld erreichten die „Domspatzen“ im NS-Regime eine bislang unvorstellbare Popularität.

Die „Domspatzen“ im Braunhemd

Damit der Domchor im April 1933 seine schon länger geplante Italienreise inklusive Papstbesuch antreten konnte, musste Schrems gewisse Widerstände überwinden. Allerdings gingen diese nicht vom NS-Regime aus. Im Gegenteil. Auf Vermittlung von Gauleiter Hans Schemm, Mitglied und Schläger der Partei seit 1923 und bayrischer Kultusminister seit 1933, kamen Reichszuschüsse zustande, mit deren Hilfe die Reise erst möglich wurden. Diese Tour machte den Chor über die Grenzen des Nazireichs hinaus bekannt. Sie galt als voller Erfolg.

Kaum zurück, gaben die Sängerknaben im Juni auf dem NSDAP-Gautag im Regensburger Stadtpark ihre Sangeskunst zum Besten, was mit ausdrücklicher Unterstützung von Bischof Buchberger über die Bühne ging. Es scheint sich dabei um eine Art Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung der Italienreise gehandelt zu haben. Das parteiunterstützende Engagement des Chors vereinbarte Schrems mit Gauleiter Hans Schemm persönlich.

Bei diesem ersten Auftritt für die NSDAP ging es nicht etwa um Erpressung durch die Partei, sondern um Missbrauch von schutzbefohlenen Sängerknaben für eine Propagandaveranstaltung der Nazipartei. Dies zeigt sich auch am vorgetragenen Stück selbst. Aufgeführt wurde, welch Wunder, kein kirchliches Chorstück, sondern das quasi-religiöse Glaubensbekenntnis der NS-Bewegung: der bereits erwähnte „Wach-Auf“-Chor des Antisemiten Richard Wagner. Die völkische Szene und Hitler verehrten Wagner abgöttisch. Der Reichskanzler bezeichnete ihn nicht zuletzt wegen dessen völkischen Antisemitismus als die „größte Prophetengestalt, die das deutsche Volk [je] besessen“ habe.

Noch auf dem Gautag 1933 kam Domkapellmeister Schrems mit Gauleiter Schemm überein, anlässlich des bereits erwähnten Regensburg-Besuchs des „Führers“ im Oktober die Sängerknaben erneut das Nazi-Glaubensbekenntnis „Wach-Auf“ aufführen zu lassen. Als Gauleiter und SA-General Hans Schemm im März 1935 nach einem Flugzeugunfall starb, ließen es sich Schrems und Domchor nicht nehmen, die staatsaktartige Beerdigung in Bayreuth musikalisch zu gestalten. Anders als die wohlfeile Schutzbehauptung von Schrems nach 1945 vorgibt, wonach ein eventueller Nichtauftritt vor Hitler eine Gefährdung des Chors bedeutet hätte, ging sogar die Initiative für diesen Auftritt von ihm selbst aus. Schrems drängte vorsorglich auf das „Ständchen“ für den Führer“, da „dies sicher auch für die Zukunft des Domchors von großer Bedeutung“ sein würde.

Die Vergangenheit wird schöngeredet

Der eingangs erwähnte Historiker Halter hat die Zusammenhänge in seiner Arbeit, „Die ‚Regensburger Domspatzen‘ 1924 – 1945“ (1992), anhand von Briefen des Chorleiters herausgearbeitet. Allerdings hat dies die Domspatzenfamilie nicht daran gehindert, die Lebenslügen von Schrems nachzubeten.

So wird beispielsweise in der vom Passauer Journalisten Karl Birkenseer herausgegebene Publikation „Die Regensburger Domspatzen“ (2009), die „Papst Benedikt XVI., dem Förderer und Mitglied der Domspatzenfamilie“ gewidmet ist, behauptet, dass es nur „Versuche der NS-Machthaber den Chor zu vereinnahmen“ gegeben habe und keine aktive Zusammenarbeit.

Das Domspatzen-Gymnasium in der Theobald-Schrems-Straße. Foto: Werner

Im November 1933 machte sich der Domchor auf, um sich in der Musikwelt der Hauptstadt des Nazireichs zu präsentieren. Sie kamen gut an und spielten zudem Aufnahmen für Schallplatten ein. So zum Beispiel „Schlaf mein Prinzchen“ von Mozart, das bereits beim erwähnten „Führerständchen“ zu Rührung und Ergriffenheit geführt hatte. Laut Zeitungsberichten besuchten die „Domspatzen“ damals auch das Grab des berüchtigten Märtyrers der Nazibewegung, Horst Wessel, und trugen dort das nach dem Beerdigten benannte Lied vor. In HJ-Uniformen versteht sich.

Karl Frank, ein ehemaliger „Domspatz“, der im September 1945 selbst von den US-Offizieren nach Auftritten des Kapellmeisters in Parteiuniform befragt wurde, echauffiert sich in seinem Aufsatz „Apostolat und Propaganda“ (1993) über die angebliche Falschmeldung vom Auftritt am Grab, die nichts als eine „diffamierende Unterstellung“ sei.

Als Kronzeugen für seinen verzweifelten Rettungsversuch bietet er auf: zwei damals mit nach Berlin gereiste Sängerknaben, die in den 1990ern von einem Grabbesuch nichts wissen wollen. Selbst wenn die zwei besagten Sängerknaben nicht einer Schutzbehauptung erlegen wären, wie zu vermuten ist, reichte das allein für das Jahr 1933 angeführte Engagement des Chors für das Naziregime in Braunhemden längst aus, um zu einer anderen Schlussfolgerung als Frank zu kommen. Frank zufolge sei die unbestrittene Propagandarolle des Domchors weniger zu gewichten als die Standhaftigkeit des kirchentreuen Priesters Schrems, der nach dem Ende des NS-Regimes Opfer von neidvoller Denunziation geworden sei.

Nach dem Krieg, so Frank, scheuten sich gewisse Kreise nicht, „anonyme Pamphlete an Kirchtüren anzubringen, die völlig unwahre Behauptungen enthielten“ und sogar zu einem Entzug der Lizenz für öffentliche Auftritte des Chors führte. Wer diese „gewissen Kreise“ waren, behält Frank für sich.

Auf der nazistischen Ruhmesleiter

Der weltliche Aufstieg des Regensburger Domchors, dessen eigentliche Aufgabe eine liturgische Gestaltung der Gottesdienste gewesen wäre, war 1933 längst nicht zu Ende. Das Goebbelsche Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das Bayerische Kultusministerium und der Regensburger Bürgermeister und SS-General Otto Schottenheim sponserten den Chor mit Geldmitteln, die ein Vielfaches des üblichen Etats erreichten. Schon 1934 konnte deshalb vom Domkapitel in der Orleanstraße ein Anwesen erworben werden, das ein Jahr später von der Dompräbende bezogen wurde. Die Gegenleistung: Konzerte für Staat und Partei, wie beispielsweise Auftritte beim Reichskanzler auf dem Obersalzberg und Konzertreisen zur Repräsentation Nazideutschlands, unter anderem nach Schlesien, Polen, Italien und Südamerika.

Die Domspatzen 1938 in “Jungvolk”- Uniformen auf dem Obersalzberg nach einem Konzert für Reichskanzler Adolf Hitler (v.l.n.r.: Reichsminister B. Rust, A. Hitler, Theobald Schrems, Martin Miederer). Foto: Wikipedia

Der Emporkömmling Schrems war in der NS-Gesellschaft so stark verankert, dass er ein Regensburger Musikgymnasium unter seiner Leitung vorbereiten konnte. Hitler sorgte Ende 1936 persönlich für einen Planungsauftrag über ein 300 Schüler fassendes Schulgebäude und stellte vier Millionen Reichsmark Zuschuss in Aussicht. OB Schottenheim machte den Weg frei für ein Baugrundstück in bester Lage, im begehrten Stadtpark. Obwohl Baugenehmigung und Finanzierung schon standen, wurde daraus allerdings wegen eines Kompetenzgerangels nichts.

Auch im Titelrang stieg der Domkapellmeister auf. Aus Gefälligkeit bedachte Hitler Schrems zum „Führergeburtstag“ 1937 mit einem Professorentitel, ohne den die Domspatzen-Familie bis heute nicht auskommen mag, wie auch das Schrems-Denkmal beim Domspatzen-Gymnasium zeigt.

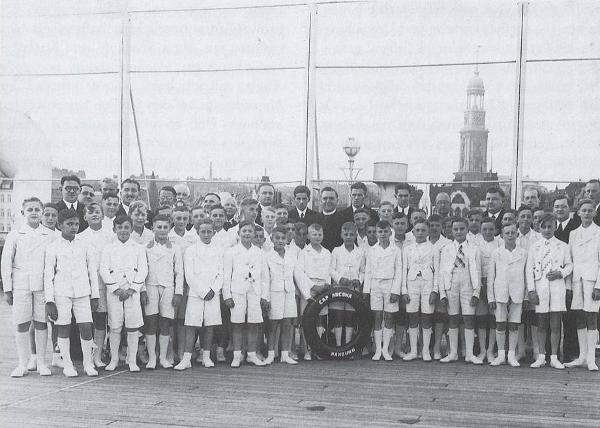

Nachdem Hitler von den „Domspatzen“ seit der ersten Begegnung im Reichsaal überaus angetan war, finanzierte seine Reichskanzlei unter anderem die dreimonatige Südamerikareise mit 50.000 Reichsmark. Beim Verlassen des Luxusdampfers „Cap Arcona“ im Juli 1937 in Richtung Brasilien versprach Schrems, „treuste Pflichterfüllung im Dienste an deutscher Kultur und Deutschland.“ Das entsprach dem vereinbarten Deal.

Die Domspatzen 1937 auf Südamerika-Reise. Der Großteil des Budgets kam von der NSDAP. Foto: privat

Doch damit war das Ende der Ruhmesleiter im Nazideutschland nicht erreicht. Auf den Wunsch Hitlers hin jubilierten die „Domspatzen“ auf dem „Parteitag des Großdeutschen Reichs“ 1938 in Nürnberg der Partei und dem „Führer“ zu Ehren. Neben dem Deutschlandlied wurde das obligatorische Horst-Wessel-Lied angestimmt. Folgt man dem offiziellen Bericht des Parteitags, war der Auftritt des Domchors – vor „Führer“ und höheren Chargen aus Partei, Wehrmacht, HJ, SS, SA, etc. – mit dem „Wach-Auf“-Chor als quasi-liturgisches Glaubensbekenntnis der Nazigemeinschaft der Höhepunkt des Abends: „Der herrliche ‚Wach-Auf‘-Chor aus den ‚Meistersingern‘, von dem Regensburger Dom-Chor unter Domkapellmeister Professor Dr. Theobald Schrems wundervoll gesungen, erfüllt Ohr und Herz und läßt an dieser für die Geschichte der Bewegung und damit des neuen Deutschen Reiches so bedeutsamen Stätte für einen Augenblick Zeit und Raum vergessen.“

Wie geht die Domspatzen-Familie heutzutage mit diesen enormen braunen Lorbeeren für den damaligen Auftritt beim Reichsparteitag um? Kurz gesagt: gar nicht. Der Auftritt wird als Faktum und in seiner Bedeutung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder analysiert.

Daher kann beispielsweise Karl Frank nach seinem ausführlichen Aufsatz, „Apostolat und Propaganda. Der Regensburger Domchor unter Theobald Schrems im Dritten Reich“ (1993), zu dem selbstbetrügerischen Resümee gelangen, Schrems habe seine „weltanschaulichen und künstlerischen Grundsätze den unheilvollen Absichten des NS-Regimes nicht“ preisgegeben. Frank klittert die eigene Geschichte, indem die pompöse Aufführung des Chors auf der größten Propagandaveranstaltung des kriegsvorbereitenden NS-Regimes nicht thematisiert wird.

Filmstars nach dem Wunsch des „Führers“

Der mit Hilfe des Naziregimes erlangte Weltruhm als konzertierender Domchor scheint Schrems, Professor von Diktators Gnaden, nicht gereicht zu haben. Offenbar wollte er auch im damals aufkommenden Medium Kinofilm eine gewisse Berühmtheit erreichen. Dies geschah bezeichnenderweise im grottenschlechten antikatholischen Propagandafilm des NS-Chefagitators Veit Harlan „Das unsterbliche Herz“.

Die fiktive Filmgeschichte spielt im Nürnberg des 16. Jahrhunderts, dessen katholische Bürgerschaft als abergläubische Rückständige und ihre reformatorischen Gegner als Sympathieträger dargestellt werden. Luthers Thesenschlag wird in einer eigenen Sequenz freischwebend eingeführt. Heinrich George, weithin berühmt, spielt im Hauptstrang des Films einen reformatorisch gesinnten Uhrmacher, der seine junge Frau, dargestellt von Harlans Gattin Kristina Söderbaum, über seine Arbeit an der Entwicklung einer Taschenuhr, die er wie besessen verfolgt, vernachlässigt. Kurz nach der Fertigstellung einer tragbaren Uhr, damals eine Weltneuheit, verstirbt der Uhrmacher, der daraufhin in einer für den NS-Film typischen Massenszene als Held Nürnbergs beerdigt wird.

Der Auftritt der „Domspatzen“ hat weder im eigentlichen Handlungsstrang einen erkennbaren Sinn, noch ist ihr Erscheinen im Messgewand in der Lorenzkirche in irgendeiner Form religiös sinnhaft. Es findet weder ein Gottesdienst noch eine liturgische Feier statt. Zusammen mit der jungen Uhrmacher-Ehefrau singen die Knaben, als gemischter Chor, eine Schnulze, die keine weitere Bedeutung hat.

Domspatzen-Auftritt in Veit Harlans antikatholischem Propagandafilm „Das unsterbliche Herz“ 1939.

Schrems hat diese Filmrolle seinerzeit vielerlei Kritik eingebracht. Eine solche kam nicht nur aus dem Domkapitel und von Weihbischof Johann B. Höcht, sondern auch von Laien. Zu Recht, da der Filminhalt mit einem katholischen Domchor überhaupt nichts zu tun hatte bzw. der Katholizismus als dümmlich überkommen dargestellt wurde. Bischof Buchberger hingegen nahm an dergleichen keinen Anstoß. In einem Schreiben von April 1936 an die Reichskanzlei bedankte er sich für die erhaltenen Zuschüsse und versprach „dem Wunsche des Führers und Reichskanzlers“ wie bislang „in weitgehendstem Maße entgegenzukommen … soweit es der kirchliche Charakter und die liturgischen Aufgaben des Chores gestatten“.

Offenbar war das Engagement des Domchors im Harlan-Film, den die US-Militärregierung von 1945 bis 1953 auf den Index stellte, allein dem Wunsch nach gesteigerter Berühmtheit einerseits bzw. Erhöhung der Zuschauerzahlen andererseits geschuldet. Die Erstaufführung des Films fand im letzten Februar vor dem Zweiten Weltkrieg statt.

Der Domchor zur Seelsorge im Vernichtungskrieg

Im Verlauf des Kriegs veränderte sich auch der Alltag in Schule und Chor, der schon mit den regulären Aufgaben, wie der Absolvierung der Schulausbildung, Stimmtraining und der musikalischen Gestaltung der liturgischen Feiern, ein dichtes Arbeitspensum hatte. Die vielfachen Konzerte außerhalb des Doms und die teils lange andauernden Konzertreisen führten jahrelang zu einer zusätzlichen Belastung für die Sängerknaben. Nach 1939 mussten außerdem Auftritte in Lazaretten und bei Totenmessen für Gefallene abgehalten werden. Teile der Dompräbende waren später, wie im Fall von anderen öffentlich finanzierten Einrichtungen auch, an kriegsrelevante Einrichtungen abzugeben. Bereits geplante Auslandsreisen, in „Feindesländer“ wie die USA, wurden gestrichen.

Stattdessen reiste der Domchor in die von der Deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete, an die Orte des Vernichtungskrieges. So zum Beispiel 1940 auf den Wunsch Hitler hin zur Erbauung der Truppen ins verwüstete Polen, wo in den ersten Kriegsmonaten bereits über 50.000 Menschen von den Deutschen ermordet worden waren, oder in die zerschlagene Tschechoslowakei, nach Sofia und Budapest. Die von Hitler dafür ausgesprochene Anerkennung, sei die „größte Belohnung für die Domspatzen“ gewesen, so Schrems.

Auf Wunsch Hitlers reiste der Chor 1941 nach Brüssel, Paris und auf die Iberische Halbinsel. Auf diesen Reisen trug man, dem Zeitgeist angepasst, in einer Abwandlung des Orlando-di-Lasso-Liedes „Gebet für den Kaiser“ das „Gebet für den Führer“ vor. Das Jahr darauf bereiste man erneut das von den deutschen Truppen besetzte Westeuropa. In den Jahren 1943 und 1944 gab es nur noch kleine Auslandsreisen, ansonsten trat der Chor in bayerischen Städten auf.

Das anfangs einvernehmliche Verhältnis mit den zuständigen NSDAP-Funktionären wurde in den 1940ern zusehends problematisch, insbesondere nachdem ein Streit um die Dominanz im Verein „Freunde des Regensburger Domchors“ entbrannte. Zudem weigerte sich Schrems Parteimitglied zu werden. Gewisse antiklerikale Nazifunktionäre wollten ihren Einfluss auf Domchor, Verein und die Repräsentationsaufgaben weiter steigern und die liturgischen Dienste minimieren. Hitler hielt jedoch seine schützende Hand über den Domchor und ordnete das Goebellsche Propagandaministerium 1942 an, die Aktivitäten der „Domspatzen“ nicht zu behindern, sondern bis Kriegsende wie bisher zu fördern.

Als wenige Wochen vor Kriegsende die Dompräbende als Lazarett zur Verfügung gestellt werden musste, bezogen die restlichen 60 Sängerknaben Quartier im Sommerhaus bei Etterzhausen. Wenige Tage nach der kampflosen Übergabe der Regensburgs kam der Chor zurück und umrahmte einen Dankgottesdienst zur Rettung der Stadt.

Schrems als erfolgreicher Zuchtmeister

Als sich zum 100jährigen Geburtstag des Domkapellmeisters ehemalige Chormitglieder in einer Festschrift (Christel Erkes (Hg.): Die Regensburger Domspatzen, 1993) zu Wort meldeten, gab es viel Lob und Anerkennung für Schrems. Mit höchster Spannkraft und äußerster Konzentration habe er dirigiert. „Überall strömte Energie und Autorität, die zur Bestleistung aufforderten“, erinnert sich beispielsweise Kurt Erkes, der 1943 als „Domspatz“ bei Schallplatten-Aufnahmen mitsingen durfte – und vermutlich Bestleistungen abliefern musste.

Professoren-Titel von Hitlers Gnaden: Schrems-Denkmal beim Domspatzen-Gymnasium. Foto: Werner

Ganz nebenbei erzählt Erkes, der später Chorregent wurde, auch von den Ereignissen, „wenn Meister Schrems zum Taktstock griff“. Jeder Sänger habe dann gewusst, „was es geschlagen hatte.“ Es sei gewesen, „wie wenn ein Kutscher nach der Peitsche griff“. Obgleich der Taktstock manchmal auf dem Sängerschädel zertrümmert wurde, habe dies nicht zu Verletzungen geführt, „vielmehr wich einer gewissen Angst klammheimliche Schadensfreude“. Noch schlimmer sei es jedoch, laut Erkes, gewesen, vom Dirigenten wegzusehen, den Einsatz zu verpassen, oder Ton nicht zu treffen. Ein heftiges Donnerwetter habe dann getobt und für Abhilfe gesorgt. Schrems habe „Zuckerbrot und Peitsche, Schelte und Lob“ gepaart, der Erfolg habe ihm recht gegeben.

Wenn ein alter Herr so affirmativ über seine Angst vor körperlicher Züchtigung zur Erlangung von Höchstleistungen spricht, verwundert es nicht, dass er auch die Lebenslüge seines Zuchtmeisters für die Auftritte der „Domspatzen“ vor der Nazipartei wiederkäut: Da auch diese Konzerte mit geistlicher Chorliteratur eröffnet worden seien, handelte es sich dabei, so Erkes, um „eine seelsorgerische Aufgabe, der sich Schrems immer stellte, auch vor Parteimitgliedern“. All dies sei aber „nicht ungefährlich für seine Person und die ganze ‘Sache’“ gewesen.

Seelsorge für Hitler mit geistlicher Chorliteratur? Leider blieben solche selbstbetrügerische Umdeutungen, wie Erkes sie freimütig ausbreitet, keine Ausnahme. Sie scheinen die vorherrschende Regel zu sein. So will zum Beispiel ein anderer ehemaliger Sängerknabe als alter Mann glauben, Kapellmeister Schrems habe mit dem Naziregime nicht zu tun haben wollen, da er „sogar auf dem Obersalzberg“ im Priesterrock dirigiert und zu seiner Religion gestanden habe.

Seine Affinität zum NS-Regime brachte der Domkapellmeister Schrems jedoch früh und unmissverständlich zum Ausdruck. Er, so Schrems in seinem mit „Heil Hitler“ unterzeichneten Brief an OB Schottenheim vom Oktober 1933, lege allergrößten Wert darauf „vor dem Führer zu singen, weil wir auch als Domchor unsere innere Verbundenheit mit dem Führer nach aussen hin kund tun wollen“.

Betrachtet man die strukturelle Unfähigkeit ehemaliger Chormitglieder, sich von dem prügelnden Kapellmeister abwenden oder die Gewalt gegen Schutzbefohlene verurteilen zu können, tut sich eine Parallele auf.

Einerseits eben diese Unfähigkeit und andererseits, das Unvermögen, das Engagement des Domchors unter Schrems für das NS-Regime bzw. die NSDAP beim Namen nennen zu können. Es scheint, als ob die gesellschaftlich weit verbreitete Unfähigkeit im deutschen Nachkrieg, sich von Adolf Hitler, dem „geliebten Führer“ (Margarete Mitscherlich), zu distanzieren, sich in der Domspatzenfamilie widerspiegelt, die auch strukturelle Missbrauchsbedingungen und gewalttätige Übergriffe in ihrem sozialen Umfeld bis heute ausblendet.

Katholische Kirche als immerwährendes Opfer

Hinter der realitätsfremden Verleugnung des Engagements des Domchors für das Nazi-Regime steht eine unhistorische Eigensicht, wonach katholische Einrichtungen und ihre Mitglieder immer nur Opfer des Naziregimes sein konnten. Nie billigende Zuschauer, verdeckte Unterstützer oder überzeugte NS-Täter. Ein dogmengleicher Wunsch, den kaum einer besser im politischen Tagesgeschäft äußern kann als der vormalige Regensburger Bischof Gerhard L. Müller.

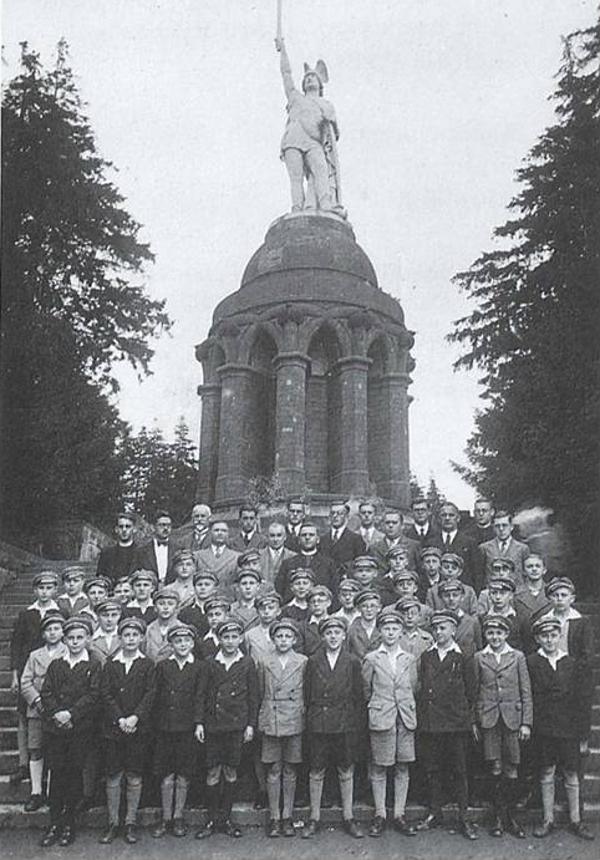

Die Domspatzen 1936 vor dem Hermann-Denkmal im Teutoburger Wald. Foto: privat

Nach der breiten Berichterstattung im Jahre 2010 über die Missbrauchsfälle bei den „Domspatzen“ ging Bischof Müller wie bereits erwähnt zum Gegenangriff über und stellte unliebsame Journalisten in die Nazi-Ecke. Müller behauptete, der erfolgreiche Domchor, ja die gesamte Kirche befände sich in einer gewissen Verfolgungssituation, „wie 1941“, als auf Anordnung des Gauleiters die Schulkreuze abgehängt werden sollten. Der Bischof schrieb den Medien in diesem Zusammenhang sogar „Phantasien von Lynchjustiz“ zu.

Nimmt man Bischof Müller ernst, stellt sich die Frage: Wie erging es den „Domspatzen“ um 1941?

Zum Jahreswechsel bereiste der Chor das besetzte Polen und konzertierte unter anderem in den leidtragenden Städten Posen, Łódź und Danzig. Allerdings nicht in den dort bereits errichteten Ghettos für Juden und den Lagern für polnische Zivilisten und Kleriker, sondern vor den Akteuren des Vernichtungskrieges, der Wehrmacht und SS. Im Frühjahr 1941 trat der Domchor in besetzten westeuropäischen Ländern mit nazifreundlichen Stücken auf und sang nicht etwa gegen den Krieg, sondern wiederum zur Erbauung der deutschen Krieger und ihrer Helfer. Die Domspatzen gehörten weder zu den NS-Verfolgten, noch haben sie sich für diese engagiert.