Den Domchor „so unschuldig wie möglich herauskommen lassen“

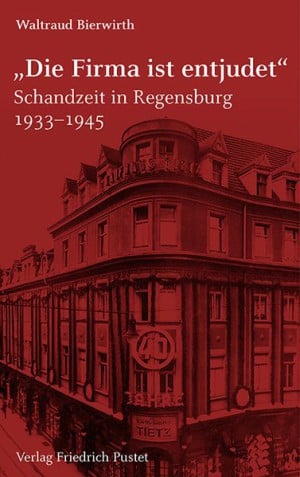

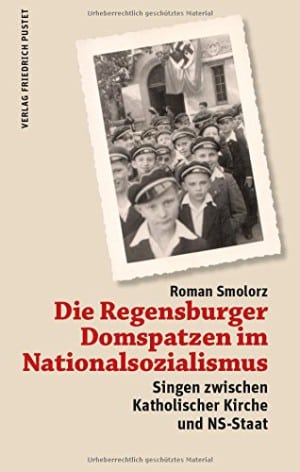

Vordergründig eine “Pionierarbeit”, tatsächlich werden wesentliche Aspekte verschwiegen und geschönt: das 2017 erschienen Buch von Roman Smolorz.

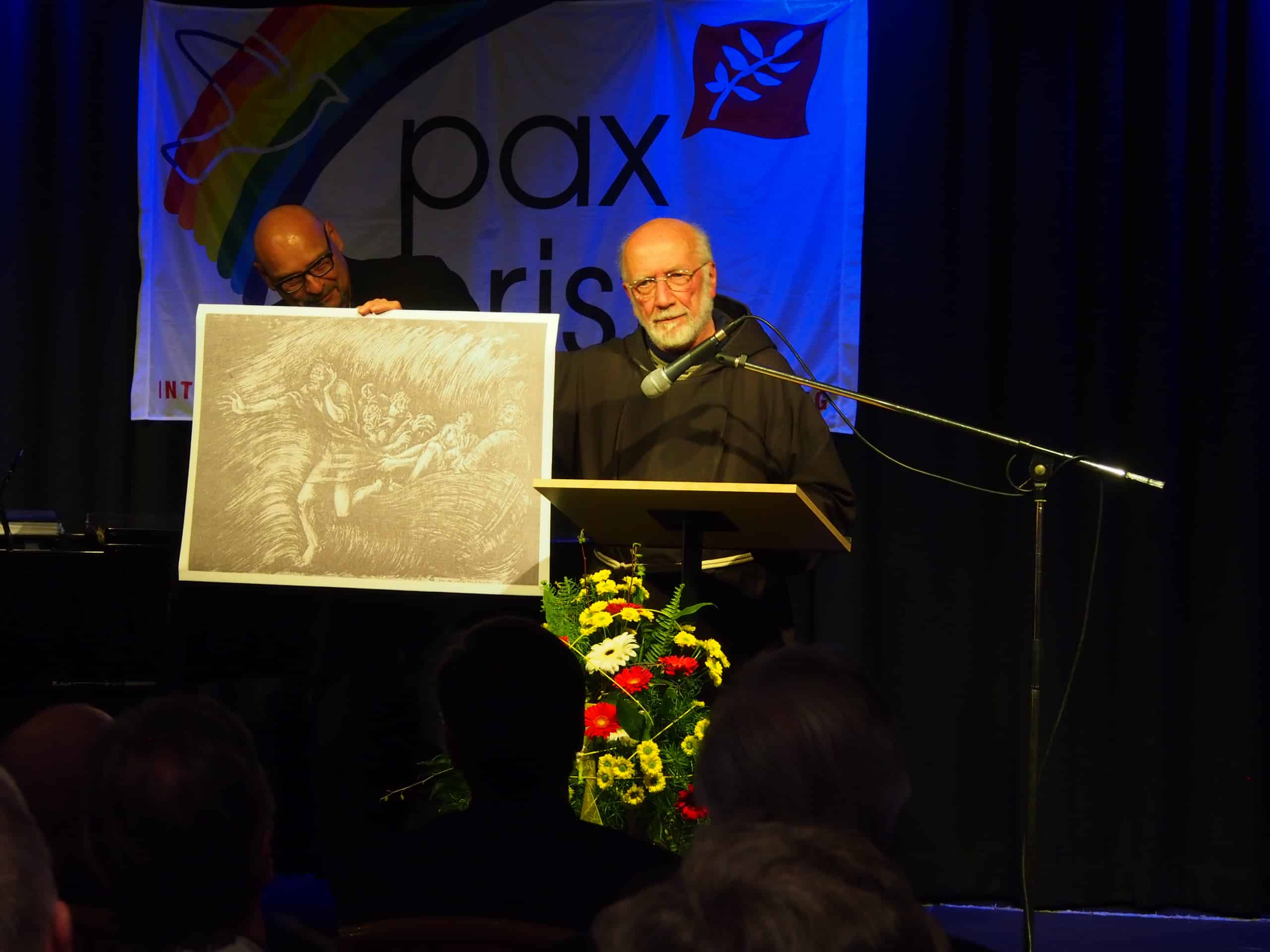

Das 2017 erschienene und damals weithin gelobte Buch „Die Regensburger Domspatzen im Nationalsozialismus“ von Dr. Roman Smolorz wird vom Leiter des „Zentrums für Antisemitismusforschung“ mit deutlichen Worten kritisiert. Den Domchor und seine Führungskräfte wollte man „so unschuldig wie möglich herauskommen lassen“, sagt der emeritierte Professor Dr. Wolfgang Benz. Die Universität Regensburg musste sich nach der Buchveröffentlichung zudem mit einer Beschwerde wegen des Verdachts auf wissenschaftliches Fehlverhalten auseinandersetzen.

Als im Herbst letzten Jahres die Auftragsarbeit von Roman Smolorz, Die Regensburger Domspatzen im Nationalsozialismus (2017), vorgestellt wurde, waren das mediale Echo und das ausgesprochene Lob groß und nahezu ungeteilt. Von „Pionierarbeit“ und „schonungsloser und offener Aufarbeitung“ war die Rede. Ausführliche Recherchen von regensburg-digital haben hingegen gezeigt, dass die in Teilen durchaus verdienstvolle Studie von Roman Smolorz gravierende Mängel aufweist.