07 Nov.2013

Zur Kritik an Poetry Slams

Der Koch, das Buffet und der Teller

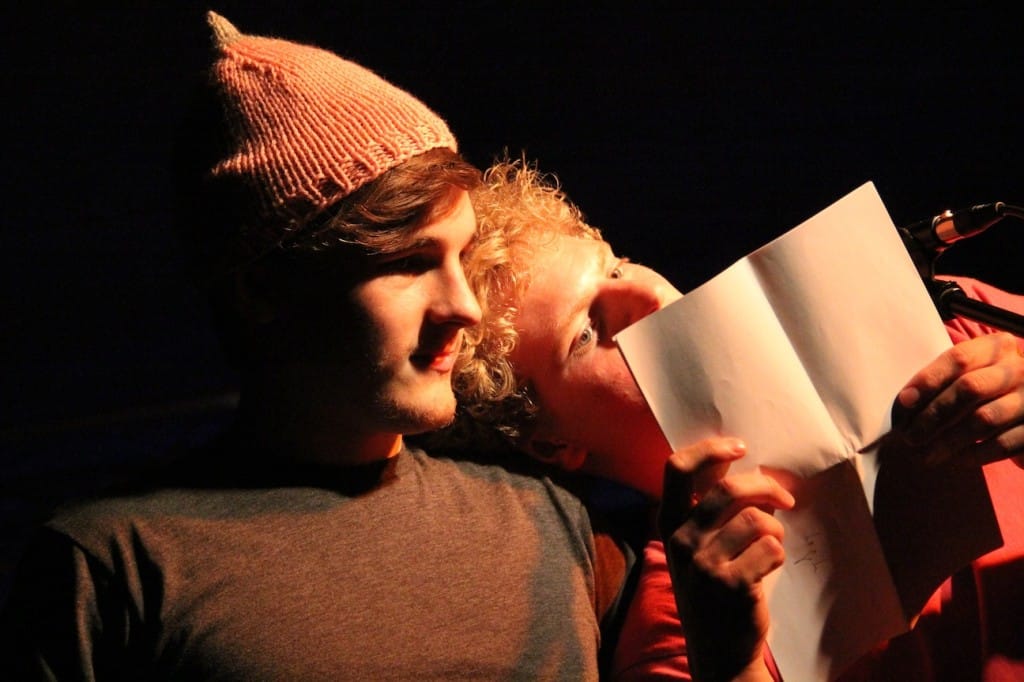

Petry-Slams: Eine Mischung aus humoristischer Gefälligkeitsprosa und harmlos juvenilem Popsound? Foto: Marvin Ruppert

Ein misslungener Rundumschlag unter der Gürtellinie

So verhielt es sich auch mit dem SZ-Artikel „Mehr und mehr eine Farce“, in welchem Boris Preckwitz nach Belieben zwischen Veranstaltungsformat und -inhalt wechselte, um beides in den Dreck zu ziehen. Poetry Slams, so der Autor, seien weder wild noch experimentell, die „Instant-Texte“ eine Mischung aus „humoristischer Gefälligkeitsprosa“ und einem „harmlos juvenilen Popsound“. Dabei blieb er leider nicht über der Gürtellinie. Slam-Poeten seien Narzissten mit verkümmerten Egos, Slam-Texte literarischer Müll und das Slam-Publikum teil einer „Ulkkultur“. Der Begriff Poetry Slam, so der Autor, führe gezielt in die Irre und Slam-Workshops letztlich dazu, dass Mütter ihre Kinder auf Bühnen zerrten, um sie öffentlich zur Schau zu stellen. Während die Absurdität des – gehörig misslungenen – Rundumschlages bei der letzten Bemerkung auch für Laien zutage tritt, werden die Tatsachen zuvor auf perfideste Art verdreht. Zunächst einmal müsste jeder Journalist seit dem Deutschunterricht der Mittelstufe wissen: Poesie ungleich Lyrik ungleich Reimschema. Natürlich gibt es immer wieder Zuschauer, die denken, auf Poetry Slams werde ausschließlich gereimt (um dann erleichtert festzustellen, dass es nicht so ist). Mit Täuschung hat das in etwa so viel zu tun wie ein Kino, das den Namen ,Lichtspielhaus’ trägt.Eine gewisse Problematik: den Poetry Slam für das kritisieren, was ihn ausmacht

Nun zu dem Veranstaltungsformat. Ein Hauptgrund für den Erfolg von Poetry Slams ist die aktive Beteiligung des Publikums – sowohl, wenn es darum geht, selbst auf die Bühne zu gehen, als auch die Gestaltung des Abends von außen. Die Zuschauer losen die Reihenfolge. Die Zuschauer bewerten. Die Zuschauer lachen, weinen, schweigen und klatschen. Diese Art der Mitgestaltung sorgt dafür, dass jeder Abend einzigartig ist. Ähnlich wie beim Improvisationstheater oder dem Freestyle-Battle. „Wahre Kultur“ – könnte man einwenden – „ist niemals demokratisch.“ Allerdings ergibt sich eine gewisse Problematik, wenn man versucht, den Poetry Slam konstruktiv für das zu kritisieren, was ihn ausmacht. Außerdem: Wieso sollte man das Publikum denn nicht beteiligen, wenn es schon mal da ist? Die auf Poetry Slams vorgetragenen Texte können denkbar unterschiedlich sein. Humorvoll, ernst, lyrisch, prosaisch, abgelesen, auswendig, politisch, sinnlos, improvisiert, verträumt, trocken oder rapartig skandiert. Dass sich bei diesem bunten Angebot oft die humoristische Prosa durchsetzt, hat – meiner persönlichen, streitbaren Meinung nach – vor allem den Grund, dass sich ein mittelmäßiger lustiger Text immer gegen einen mittelmäßigen ernsten, mittelmäßig flowigen, mittelmäßig politischen durchsetzen wird. Und letzterer sowohl schwerer zu schreiben als auch schwerer vorzutragen ist. Allerdings sorgen Wiederholungen bei zwei bis vier Stunden Programm für Ermüdungserscheinungen. Kontraste sind da Gold wert. Ausnahmslos jeder Slam-Veranstalter weiß das und versucht – im Rahmen seiner Möglichkeiten – zu handeln.

Macht es Sinn Slam-Texte auf ihren literarischen Wert zu untersuchen? Foto: Consuela Codrin