28 Aug.2010

Das Thema Burnout betrifft derzeit viele Menschen: von der Angestellten im öffentlichen Dienst über den Lokführer und die Krankenschwester bis zum Manager. Und eben auch die Professorin für Kommunikationswissenschaft Miriam Meckel, die ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet.

Wer sich aber erhofft hat, in diesem Buch von einer gescheiten, belesenen und intellektuellen Frau neue Erkenntnisse über Burnout zu erhalten, sieht sich getäuscht. Miriam Meckel beschreibt weniger ihre Erfahrungen mit ihrem Burnout, sondern vor allem ihre Erlebnisse in einer psychosomatischen Klinik. Diese sind teilweise banal, da wird von der Patientenküche berichtet, die sich nicht leicht auf den besonderen Ernährungsbedarf der prominenten Patientin einrichten kann, oder es wird die Erkenntnis beschrieben, dass man sich in den Mitpatienten leicht täuscht und daher nicht mit Vorurteilen an Begegnungen herangehen sollte. Meckel zeigt sich beeindruckt von der Wirksamkeit bekannter psychotherapeutischer Methoden. Sie berichtet aber nicht etwa von Erkenntnissen über sich selbst, die sie dabei gewonnen hätte, sondern über die Familienaufstellung einer Mitpatientin.

Dort, wo sie sich an eigene schmerzvolle Erfahrungen wie die Trauer über den Tod ihrer Mutter heranwagt, wird ihr Text stellenweise sehr abstrakt („Wie können wir denn trauern außer in Bezug auf uns selbst? Ich glaube, das geht gar nicht anders. Der Mensch kann nicht aus sich heraustreten, sich als dritte Person betrachten, um dabei festzustellen, ob die eigene Trauer objektiviert werden kann. Wozu sollte das auch gut sein?“ S. 131). Die letztgenannte Frage stellt man sich als Leser übrigens häufiger – bei den vielen pseudo-tiefgründigen Gedanken.

Meckels Text scheint größtenteils in den zwei Tagen entstanden zu sein, in denen das therapeutische Konzept der Klinik für sie eine Auszeit in ihrem Zimmer vorsah und ihr das Lesen und Sprechen, aber nicht das Schreiben verbot. Sie berichtet, was sie aus ihrem Zimmerfenster sieht und wie gern sie Assam-Tee trinkt, aber bitte nicht aus dem Teebeutel. Dieses Schreiben hatte für Miriam Meckel sicher einen stabilisierenden und positiven Effekt. Aber der Erkenntnisgewinn für andere ist so gering, dass auf eine Veröffentlichung hätte verzichtet werden sollen.

Meckel belegt ihre Belesenheit durch viele, zu viele Zitate und Anmerkungen. Aber es gelingt ihr dennoch nicht, tiefer in das ihr erkennbar fremde Thema einzudringen. Vieles ist so banal, dass der Eindruck entsteht, die Autorin hätte den Text nicht einmal mehr (selbst-) kritisch durchgelesen, sondern ihn direkt aus der Klinik zum Verleger geschickt, vielleicht um die durch die Krankheit verlorene Zeit im Veröffentlichungs-Wettbewerb auszugleichen. Die öffentliche Resonanz auf ihr Buch und ihre zahlreichen Einladungen in Talkrunden belegen, dass ihre Strategie aufgegangen ist.

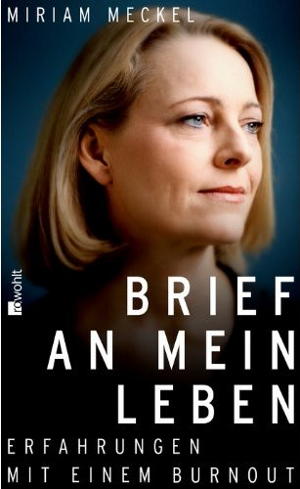

Miriam Meckel: Brief an mein Leben. Erfahrungen mit einem Burnout. Rowohlt Verlag 2010

Das Thema Burnout betrifft derzeit viele Menschen: von der Angestellten im öffentlichen Dienst über den Lokführer und die Krankenschwester bis zum Manager. Und eben auch die Professorin für Kommunikationswissenschaft Miriam Meckel, die ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet.

Wer sich aber erhofft hat, in diesem Buch von einer gescheiten, belesenen und intellektuellen Frau neue Erkenntnisse über Burnout zu erhalten, sieht sich getäuscht. Miriam Meckel beschreibt weniger ihre Erfahrungen mit ihrem Burnout, sondern vor allem ihre Erlebnisse in einer psychosomatischen Klinik. Diese sind teilweise banal, da wird von der Patientenküche berichtet, die sich nicht leicht auf den besonderen Ernährungsbedarf der prominenten Patientin einrichten kann, oder es wird die Erkenntnis beschrieben, dass man sich in den Mitpatienten leicht täuscht und daher nicht mit Vorurteilen an Begegnungen herangehen sollte. Meckel zeigt sich beeindruckt von der Wirksamkeit bekannter psychotherapeutischer Methoden. Sie berichtet aber nicht etwa von Erkenntnissen über sich selbst, die sie dabei gewonnen hätte, sondern über die Familienaufstellung einer Mitpatientin.

Dort, wo sie sich an eigene schmerzvolle Erfahrungen wie die Trauer über den Tod ihrer Mutter heranwagt, wird ihr Text stellenweise sehr abstrakt („Wie können wir denn trauern außer in Bezug auf uns selbst? Ich glaube, das geht gar nicht anders. Der Mensch kann nicht aus sich heraustreten, sich als dritte Person betrachten, um dabei festzustellen, ob die eigene Trauer objektiviert werden kann. Wozu sollte das auch gut sein?“ S. 131). Die letztgenannte Frage stellt man sich als Leser übrigens häufiger – bei den vielen pseudo-tiefgründigen Gedanken.

Meckels Text scheint größtenteils in den zwei Tagen entstanden zu sein, in denen das therapeutische Konzept der Klinik für sie eine Auszeit in ihrem Zimmer vorsah und ihr das Lesen und Sprechen, aber nicht das Schreiben verbot. Sie berichtet, was sie aus ihrem Zimmerfenster sieht und wie gern sie Assam-Tee trinkt, aber bitte nicht aus dem Teebeutel. Dieses Schreiben hatte für Miriam Meckel sicher einen stabilisierenden und positiven Effekt. Aber der Erkenntnisgewinn für andere ist so gering, dass auf eine Veröffentlichung hätte verzichtet werden sollen.

Meckel belegt ihre Belesenheit durch viele, zu viele Zitate und Anmerkungen. Aber es gelingt ihr dennoch nicht, tiefer in das ihr erkennbar fremde Thema einzudringen. Vieles ist so banal, dass der Eindruck entsteht, die Autorin hätte den Text nicht einmal mehr (selbst-) kritisch durchgelesen, sondern ihn direkt aus der Klinik zum Verleger geschickt, vielleicht um die durch die Krankheit verlorene Zeit im Veröffentlichungs-Wettbewerb auszugleichen. Die öffentliche Resonanz auf ihr Buch und ihre zahlreichen Einladungen in Talkrunden belegen, dass ihre Strategie aufgegangen ist.

Miriam Meckel: Brief an mein Leben. Erfahrungen mit einem Burnout. Rowohlt Verlag 2010